ポスト・パンクは、現在も英国のロンドン、リーズ、ブライトン等を中心に根強い人気を誇るジャンルの一つです。

これらの先駆者たちは、1970年代に英国、ロンドンを中心に、セックス・ピストルズ、ダムド、ザ・クラッシュといった偉大なロンドンパンクのあとを引き継いで登場したため、この一連のムーブメントのこと「Post-Punk(次世代のパンク)」と呼ぶようになった。最初のロンドンパンク勢が、EMIを始めとするメジャーレーベルと次々と契約し、最初のパンクバンドとしての勢いを失っていく中で、この次の世代に登場したポストパンクバンドGOFを始めとするバンドは、ハードコアムーブメントと連動しながら、旧態依然としたパンクに一石を投じていました。

このポスト・パンクムーブメントは、やがて、ロンドン、英国全体に波及し、海を越えてアメリカ、日本にも及んでいく。これらのポスト・パンク勢は、ロック、そのものの要素に加え、ダンスミュージック、SFの要素、また、その他にも様々なジャンルを取り入れ、新鮮なロックンロールを提示した。その影響は、ワシントンDCのハードコアシーン、オーバーグラウンドでは、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、また、ルイビル、シカゴのポストロックシーンにとどまらず、2020年代のの英国のポストパンク勢が力強い存在感を放つ世代に引き継がれている。

今回の久しぶりの特集は、英国をはじめとする魅力的なオリジナル世代のポストパンクバンドの名盤を以下にご紹介します。

NEU 「NEU ’75」

NEU!は、クラフトワークから枝分かれした、旧西ドイツの実験音楽集団です。いわゆる最初期のロンドンパンクは、このバンドがいなければ存在しなかったかもしれない。それくらいパンクカルチャーを語る上で欠かせないバンドです。音楽的にはパンクの祖でもあり、またポストパンクバンドに近い音楽性を併せ持つ。ジョン・ライドンのシニカルな歌唱法は、このアルバムの「Heros」のドイツ語的な固い響きに依拠しており、また、ファースト・アルバムの「NEU」では、アナログのテープの逆回転を通して前衛的な電子音楽を生み出したりもしています。

ノイ!の通算三作目のアルバム「’75」は、これらの前衛性とポピュラー性が絶妙に合致した傑作です。テクノ・ムーブメントの幕開けを告げる前衛的な手法を世界に提示した「ISI」、イーノのアンビエントの手法に近い、海のさざ波のSEを取り入れた美しい「Seeland」。ロンドンパンクの誕生を予感させる「Hero」が収録。このアルバム「’75」が、以後の世代のアーティストに与えた影響ははかりしれない。トム・ヨークの音楽観に強い影響を与えただけでなく、ピクシーズと共に1990年代の「オルタナティヴロック」の根幹をなす重要な要素を形作った。パンク、オルタナ、ノイズ、アバンギャルドという概念を語る上で欠かすことが出来ないグループです。

Gang Of Four「Entertainment!」 1979

例えばの話、レッド・ホット・チリペッパーズのフリーのスラップ奏法が好きなリスナーがいたとして、その人が、この中国の文化大革命に因んで名付けられた英国のバンド、Gang Of Fourの「entertainment」を聴いたことがないとしたらとても惜しいことです。なぜなら、フリーのベースの奏法、また、最初期のレッチリの音楽性に強い影響を及ぼしたのがGang Of Fourだからです。

もちろん、Gang Of Fourの魅力は、ロック音楽に最初に強いジェイムス・ブラウンのファンクの要素を取り入れたという功績だけにはとどまりません。アンディ・ギルのソリッドなジャキジャキとした鋭さのあるギタープレイは、ソニック・ユースに代表されるオルタナティヴを予見したものである。ボーカルは、ファンクだけではなく、ヒップホップ的な役割を演奏の中で果たしている。デビュー作「Entertainment!」は、きわめて痛烈なインパクトを英国内外のシーンにもたらしたニューウェイヴ/ポストパンクの音楽性を象徴づける伝説的な名盤に挙げられる。

Public Image Limited 「Public Image」 1978

ジョニー・ロットンがピストルズの解散のあとに結成したPILは、パンク的でありながら、アヴァンギャルドの色合いを持ち合わせています。

以前の活動とは裏腹に、ジョニー・ロットンの意外な本来の芸術家、あるいは思想家としての表情が垣間見えるバンド。デビューアルバム「Public Image」は、セックス・ピストルズの音楽性を引き継いだ上、そこに、ドラムのビートマシンを導入したり、「Religion」では以前にはなかったジョニー・ロットンのインテリジェンスが表されている。その他にも、ルー・リードの英国版ともいうべきスポークンワードに近い語り口にも挑戦し、英国スタイルのヒップホップがここにクールに誕生している。表題曲「Public Image」はピストルズから引き継がれたポピュラー性が込められていて、歌い方については、ジョニー・ロットンらしさが引き出された一枚です。

Stranglers 「Black and White」 1978

当時の人気とは反比例して、時を経るごとに徐々に一般的な知名度がなくなりつつある感のあるザ・ストラングラーズ。このバンドの魅力はパンク・ロックというよりパブロックに近い渋みのあるロックサウンド、それにシンセサイザーを加えたプログレッシブ・ロックに近いアプローチにあった。1970年代としてはこのサウンドは相当奇抜なものに聴こえたように思えます。

他のパンクロック、ポスト・パンクバンド勢のようなガツンとしたスパイスこそないように思えるが、ザ・ストラングラーズの代表作「Black And White」は、シンセサイザーとパンクが見事な融合を果たした当時としては前衛的な作品で、YMOに近いサウンドを導入した面白さのある楽曲も幾つか収録されている。本作は、ポスト・パンクという音楽が何かを説明する上で理解しやすい一枚であることに疑いはありません。1978年の「No mOre Heros」も佳作としておすすめです。実は、ザ・ストラングラーズは2022年現在も活動中のロックバンドです。

Wire 「Pink Flag」 1977

オリジナル世代のポスト・パンクシーンの中でも屈指の名盤に挙げられるのが「Pink Wire」です。Wireは、後にメジャーレーベルと契約を結んだバンドであり、およそパンクバンドというのが惜しいくらいで、王道のロックバンドとして見なしても良いかもしれません。ミドルテンポのゆったりした迫力あるアートロックソングから、性急なパンクビートに至るまで、すべてパンクという側面をほとんどスリーコードだけでこの代表的な名盤において追求しつくしているのが驚きです。

特に、アルバムの最後に収録されている「12xu」は、ワシントンDCのマイナー・スレットにもカバーされたのは有名、その後のUSハードコアの源流がこのアルバム「Pink Wire」に求められます。

Killing Joke 「Killing Joke」1980

キリング・ジョークは、1978年にロンドンのノッティング・ヒルで結成されたポストパンクバンド。

パンクの色合いに加え、メタル、インダストリアル系に近い質感を持った独特なロックバンドで、後の1990年代のUSオルタナティヴ、HelmetやNine Inch Nailsの源流をなす元祖ミクスチャーサウンドといっても良いのではないでしょうか。Killing Jokeの記念すべきデビュー作は、1980年代のUKハードコアを予見するようなアルバムアートワークの印象に加え、どことなく金属的(メタリック)な響きを持つスタンダードなロックナンバーがずらりと並んでいる。「Change」では、時代に先んじてロックサウンドにダブの実験性を取り入れているのにも注目したい。よくハードコア、オルタナティヴ、インダストリアルバンドとしても紹介されるが、このデビュー作「Killing Joke」はスタンダードなロックンロールとしても十分に楽しめるはずです。

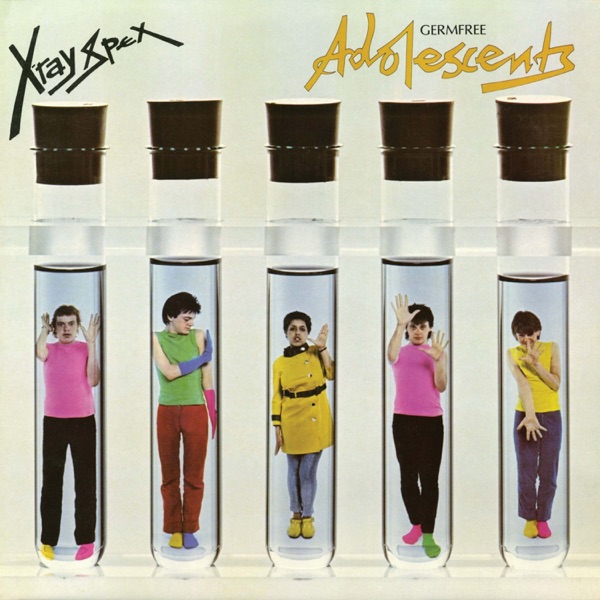

X Ray Spex 「Germ From Adolescents」1978

The Slitsとほぼ同年代に登場したX Ray Spexは、女性ヴォーカリストを擁するロンドンのパンクバンド。

ソリッドなロックンロールに加え、サックスフォンのきらびやかな響きが融合を果たし、独特なキャラクター性を持つ。五枚のシングルに加え、上記のアルバムのリリースだけで解散してしまったのが悔やまれる。Kim Gordon,Yeah Yeah Yeahsを始めとするライオットガールの先駆的なポスト・パンクバンド。「Germ From Adolescents」は、ジョン・ライドンに近いヴォーカル、そしてスムーズで華やかな雰囲気を持つ魅力的なロックナンバーが多数収録されています。

The Boys 「The Boys」 1977

ニューウェイヴ・ポスト・パンクのオルタナティヴなバンドが目立つ中で、ド直球の痛快なガレージロック/ロックンロールをぶちかましているのが、ザ・ボーイズです。エッジの効いた通好みのギターリフに、程よいスピードチューンが満載のアルバム。まるで、オープンクラシックカーに乗り、街中を走り回るような爽快さ。ニューヨークのデッド・ボーイズや日本のギターウルフにも近い豪快なロックバンドで、UKポップス、アイルランドのUndertonesのような青春の雰囲気が漂っている。2003年に人気絶頂のさなか惜しくも解散した日本の伝説的なガレージ・ロックバンド、Thee Michelle Gun Elephantの音楽性に影響を与えた。日本の伝説的なギタープレイヤー、故アベ・フトシのセンス抜群のギターブレイの源流がこのアルバムの随所に見いだせる。

Crass「The Feeling Of The 5000」1978

クラスの最初期のアルバム「The Feeling Of The 5000」は、1977年から1984年にかけて活躍したニューウェイブ/ポスト・パンクの流れを汲んで登場したアート・ロッグ・ループの初期作品です。

クラスの最初期の名盤として、「The Station Of Crass」「Penis Envy」と併せて取り上げられる印象があるこのアルバムは、アバギャルド、Oi-Punk、スポークンワード、その他にも、Dischargeにも比する無骨なハードコアの源流をなすヴァリエーションに富んだ楽曲が収録されています。以後のアルバムに比べると、パンキッシュな味わいが感じられる作品です。また、グループは、ラブ・アンド・ピースの概念をはじめとするコンセプトを掲げて活動を行っていた。

Chrome 「Half Machine Lip Moves」1979

1970年代のポスト・パンク/ニューウェイブシーンに欠かすことが出来ないクローム。1976年にロサンゼルスで結成されたバンド。

アメリカ西海岸のヒッピー/サイケデリックムーブメントのさなか、ザ・レジデンツとほぼ同時期に登場している。ジャンク、ローファイ、インダストリアル、ガレージ、ハードコア、ノイズ、ほかにもヒップホップなどを飲み込んだUSオルタナティヴの原型を作った最重要バンドです。

彼らの最初期のアルバム「Half Machine Lip Moves」は、シカゴのタッチ・アンド・ゴーからオリジナル盤がリリースされている。改めて聴くと、黒板を爪でひっかくような不快なノイズ性、パプロックに近い渋さのあるロックンロール、さらに、ニルヴァーナのサブ・ポップ時代のようなグランジ性も滲んでいる。おそらしいことに、この異質なアルバムは、ソニック・ユースもグランジもオルタナティヴ、そんな概念が全く存在しなかった1979年に生み出されたことです。

This Heat 「This Heat」1978

英国カンタベリー系のクワイエットサンのドラマーチャールズ・ヘイワードが、76年に結成したトリオ、The Heatの痛烈なデビュー作は、以前、以後のどのバンドの音楽にも似ていない。喩えるなら孤絶した突然変異的なアルバムです。メロディーのようなものがあるのかはもほとんど判別できない。何か、精神的な発露を音楽として刻印したように思え、アバンギャルド、ノイズ、アート、これらの3つの領域を絶え間なくさまよう、聞いていると不安になる音楽です。

The Fugsの詩的なフォーク、ガスター・デル・ソルのアバンギャルド・フォーク、「No New York」のようなアート・ロックにも聴こえ、ジョン・ゾーンのアバギャルド・ジャズにも聴こえ、クラウト・ロックやインダストリアル・ロックにも聴こえなくもない。しかし、ミッシング・ファンデーションのように悪趣味を衒うわけでもない、どのジャンルにも属さない特異なアルバムです。

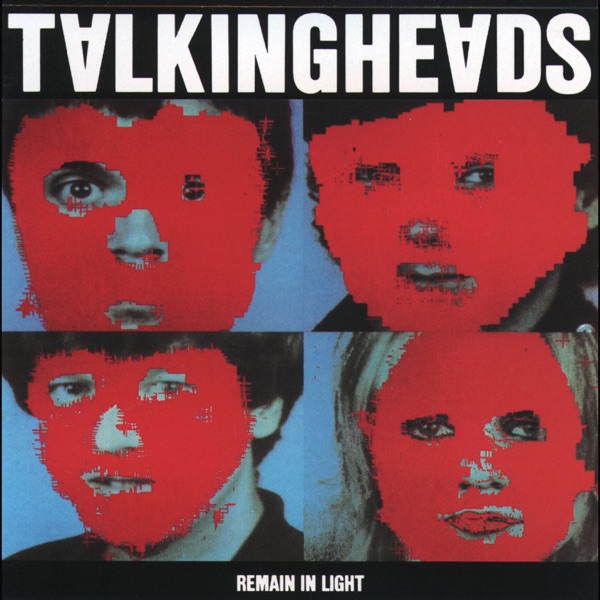

Talking Heads 「Remain In Light」

今や、ニューヨークインディーロックの象徴的な存在ともいえるデイヴィッド・バーン擁するトーキング・ヘッズはニューウェイブの代表格である。77年のデビューアルバム「Talking Heafs '77」も欠かせないが、傑作としては「Remain In Light」の方に軍配が上がるか。このアルバムだけ80年発表ではあるが、ポストパンクの大名盤であるため、例外として皆様にはお許し願いたい。ブライアン・イーノをエンジニアに招き、ポスト・パンクのアプローチに加え、テクノ、ミニマル、ダブ的な前衛性を取り入れた画期的な作風である。「Born Under Punches(The Heat Goes On)「Once in a Lifetime」を中心にポスト・パンクの代名詞的なトラックが目白押しとなっている。

Rolling Stoneが選ぶ「オールタイム・グレイテスト・ヒットアルバム500」の39位にランクインを果たしているが、2022年の現在聴いてもなお色褪せない斬新さが見受けられるアルバムです。

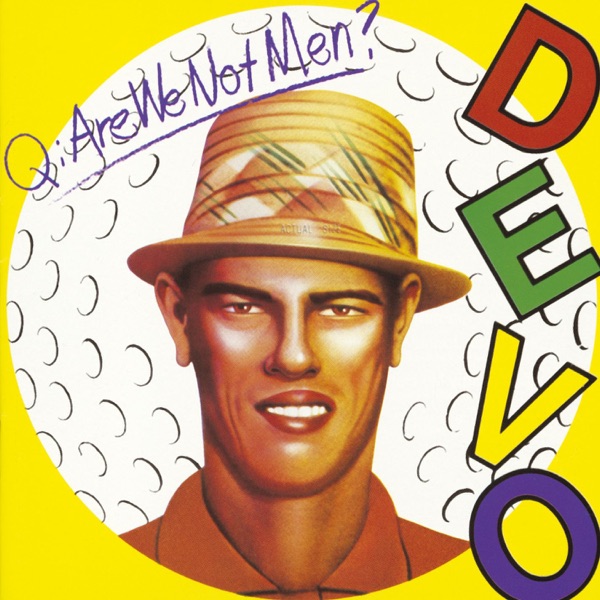

Devo 「Q Are You Not Men? A:We Are Devo!」1978

一般的に、テクノなのか、ポストパンクなのか意見が分かれるバンドが、オハイオの四人組DEVOです。

ザ・ローリング・ストーンズのカバー「satisfaction」のテクノ寄りのカバーも最高なのは言うまでもないことで、オープニングトラックを飾る「uncontrollable Urge」は、ポスト・パンクシーンきっての名曲です。その他にも、エキセントリックでスペーシーな楽曲「Space Junk」といったディーヴォの代名詞的なトラックが多数収録。ネバタ州のハードコアバンド、7Secondsが、DEVOのファンであったのは偶然ではありません。ディーヴォは正真正銘のパンクロックバンドだった。「Q Are You Not Men? A:We Are Devo!」の奇妙でエキセントリックな概念は、ピッツバーグのドン・キャバレロの実験性に引き継がれていったのかもしれません。

Suicide 「Suicide」 1977

アラン・ヴェガ擁するNYのアンダーグラウンドシーンの象徴的かつ伝説的なデュオ、Sucide。

狂気とヒステリーを象徴したようなサウンドは、ほとんどアナログシンセサイザーとドラムマシンのみで生み出されている。デビュー・アルバム「Suicide」は、明らかにイギー・ポップの狂気性を引き継いでおり、Siver Applesの電子音楽の品の良いアバンギャルド性を取り入れている。冷徹な4つ打ちのシンプルなマシンビートに加え、アラン・ヴェガの鋭さのあるヴォーカルが魅力。その他にも奇妙な癒やしを感じさせる「Cheree」が収録されている。ノーウェイヴを代表するSwansの傑作群とともに、ニューヨークのアンダーグラウンドシーンを象徴する伝説的傑作で、また、ギター、ベースがなくても、ロックンロールは出来ることを世界に証明してみせた歴史的なアルバム。また、スイサイドのヴォーカル、アラン・ヴェガは、2016年の6月23日に死去している。この訃報の際には多くの著名ミュージシャンによってヴェガの死が悼まれました。

INU 「メシ喰うな! (Meshi- Kuuna!)」1981

東京のパンクシーン「東京ロッカーズ」と同時期に生まれたのが「関西ノーウェイヴ」という魅力的なシーンでした。

その最深部、正真正銘のアンダーグラウンドシーンから台頭したのが、町田町蔵擁するINU。現在、日本国内で著名な作家として知られる町田氏の鋭さを持った現代詩の感覚を十二分に堪能出来るデビュー・アルバムです。

1981年にリリースされた「メシ喰うな!」は、フリクション、GAUZEの最初期の傑作と並んで、日本の初期パンクロック/ハードコアシーンの大名盤。北田昌宏の鋭いUKポストパンクの流れを汲んだアーティスティックなギタープレイに加え、西川成子のシンプルなベースライン、ジョン・ライドン、イギー・ポップに比するユニークさのある町田町蔵のヴォーカルがバンドサウンドとして見事な合致を果たしている。「メシ喰うな!」「つるつるの壺」、NO NEW YORKのアバンギャルドノイズに迫った「ダムダム弾」等、世界水準のパンク・ロックソングが多数収録されている。

The Saints「Eternally Yours」1978

ザ・セインツは、Radio Birdmanと並んで、オーストラリアの初期のパンクロックシーンを牽引した伝説的なロックバンドであり、1973年にブリズベンで結成された。パンクロックという概念が誕生する以前に、ガレージロックを下地にしたパンキッシュな音楽を奏でていた特異な六人組である。

ザ・セインツの音楽が特異なのは、荒削りでカラフルなロックンロールの性質に加え、サックスフォーンをあろうことか1973年にバンドサウンドに時代に先んじて取り入れていたことである。その他、彼らの代表作「Eternally Yours」には、Johnny Thundersにも近いラフなロックンロールナンバーが多数収録されている。

彼らの最高の楽曲は「Know Your Product」に尽きるか。既に1970年初頭に、英国のニューウェイブ/ポスト・パンクに近い音楽を演奏していた、驚愕すべきバンドの決定版として、ベスト盤の「Know Your Product」と一緒におすすめしておきたい。また、追記として、Rolling Stoneが報じた通り、ヴォーカルのChris Bailey(クリス・ベイリー)は、今年の4月11日に死去している。ナルシスティックでありながら世界で最もクールなヴォーカリストだった。

・ニューウェイブシーンに台頭したBauhausのアルバムは今回扱いませんでしたが、また日を改めて、ゴシックのカテゴリーで取り上げる予定です。

.jpg)