|

フランスのポップミュージックは、他のヨーロッパ諸国の音楽ほど世界的に広く知られていないものの、その影響力は国際的に依然として感じられる。

フランス外務省と文化通信省は、国内でプロモーションされる音楽に劇的な影響力を持っている。フランコフォニー・ディフュージョンが発表する国内音楽チャートはフランス音楽に偏りがちだが、通常はアメリカやヨーロッパのヒット曲も含まれる。 フランス・パリ出身のトップアーティストの一人、デヴィッド・ゲッタは21世紀に入り、国際的に活躍するハウス音楽の第一人者、DJ/プロデューサーとして台頭した。彼の代表的なヒット曲には「When Love Takes Over」「One Love」「Gettin' Over You」などがある。

フランスのポピュラーミュージックのルーツは数世紀前に遡り、フランス民謡やオペラ音楽に由来する。洗練されたフランス音楽の発展を形作った二つの様式がアルス・ノーヴァとアルス・スビティオリである。同国で最も人気のあるクラシック作品の一つはジョルジュ・ビゼー作曲の「カルメン」だ。ジャン=バティスト・リュリも不朽の作曲家である。

何世紀にもわたりフランス音楽で広く用いられてきた弦楽器に、バイオリンに似たハーディ・ガーディがある。バグパイプやフィドルも伝統的なフランス音楽のサウンド形成に貢献した。 多くの人々が「フレンチホルン」はフランス起源だと誤解しているが、実際にはドイツ発祥である。18世紀にフランスがカナダの一部を占領したため、その影響は現在もカナダやルイジアナ州(フランスが19世紀初頭まで支配)などで感じられる。

シャンソン(フランス語で歌われる宗教的でない叙情豊かな歌曲)の発展は数世紀にわたり続き、文化に深く根付いた。

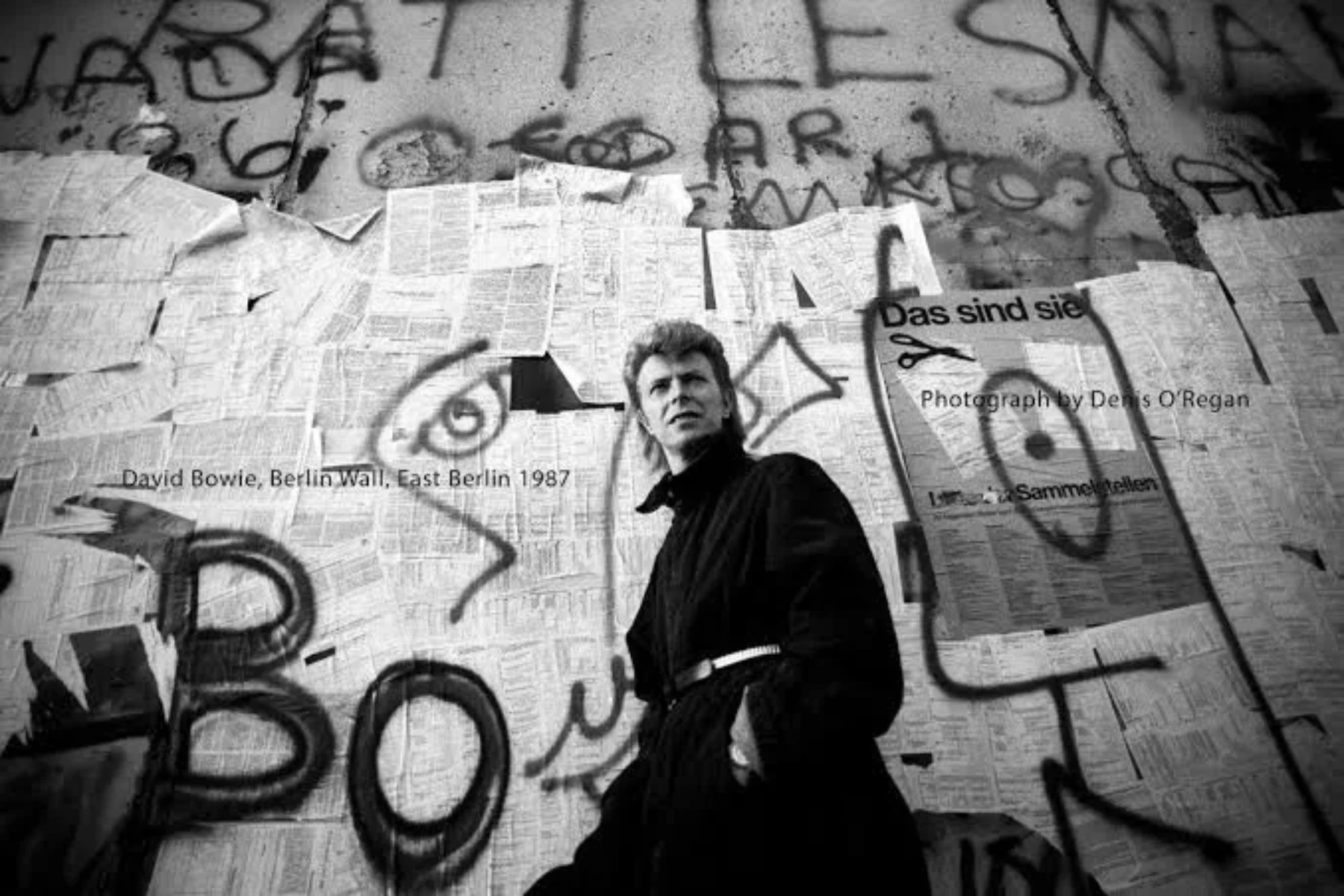

ジャック・ブレルはキャリアを通じてシャンソンを重視した。ベルギー生まれながら、1950年代初頭から70年代後半の死に至るまでフランスのスーパースターとなった。 彼の録音の大半はフランス語で歌われた。その音楽活動はデヴィッド・ボウイやロッド・マックイーンといった国際的アーティストに多大な影響を与えた。また映画俳優としても活動した。

フランスはアメリカやイギリスのロックンロールの影響を受けた。ジョニー・アリデイは1960年代を代表するフランスのロックンローラーの一人だったが、その人気は主にフランスとケベックに限定されていた。

1960年代初頭の彼の最大のヒット曲の一つは、チャビー・チェッカーのアメリカン・ヒット「レッツ・ツイスト・アゲイン」のカバーだった。その他のハリデイのヒット曲には「ケ・ジュ・テーム(君を愛している)」「モン・プリュ・ボー・ノエル(私の最も美しいクリスマス)」「オールウェイズ」などがある。ブリジット・バルドーも1950年代から70年代にかけてフランスを代表する女優/モデル/歌手として台頭した。 彼女のヒット曲には「Je Me Donne A Qui Me Plaît」、「Je Reviendrais Toujours Vers Toi」、「La Madrague」などがある。

ザ・シンギング・ナンの「ドミニク」は、アメリカ史上初めてかつ唯一フランス語で歌われたナンバーワン曲となったが、歌手はベルギー出身であった。フランス語の歌詞は、80年代のクラフトワークの「トゥール・ド・フランス」など、他の世界的ヒット曲にも登場している。 1968年、ビートルズの世界的ヒット曲「愛こそすべて」は、クロード・ジョゼフ・ルジェ・ド・リールが作曲したフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」で始まる。

1970年代、ディスコがヨーロッパ全土に浸透する中、アメリカのチャートに影響を与えたフランスの主要ディスコアーティストはパトリック・エルナンデス、サンタ・エスメラルダ、セロンであった。1979年のディスコ時代で最も人気を博したヒット曲の一つがパトリック・エルナンデスの「ボーン・トゥ・ビー・アライブ」である。

国際的にはそれほど成功しなかった他のディスコアーティストにはダリダやシーラ&B・デヴォーションがいる。 1980年代にはイギリスのニューウェーブがフランスに影響を与えたが、レ・リタ・ミツコやナイアガラなどフランスのニューウェーブ・アーティストの大半は国外ではあまり知られていない。ユーロダンス・ミュージックはハウス・ミュージックの礎を築き、ダフト・パンクは1990年代初頭から「ダ・ファンク」や「ワン・モア・タイム」などのヒットで強力な存在感を示している。 国際レコード産業協会(IFPI)によると、2011年時点でフランスの音楽売上高は世界第5位であった。

・イエイエの人気 アメリカやイギリスのロックの流入

フランスではビートルズの人気に呼応するようにして、60年代から70年代にかけてフレンチポップ、別名、イエイエが流行した。このムーブメントを担ったのは、ラジオ曲や雑誌、それからなんといっても、VOGUEを筆頭とするファッション業界である。実際的にこれらのムーブメントの歌手はキュートなファッションセンスにより注目を集めた。

「Yé-Yéイエイエ)」という言葉の由来は、フランス語で「イエーイ!イエーイ!」を意味する表現に由来するとされる。これは、フランスのイエイエ歌手たちの楽曲で頻繁に用いられたフレーズであった。1959年から十年間続いたラジオ番組および雑誌『Saule les Copains』が「今週のアイドル」を特集した。雑誌では有名人の写真を掲載し、ラジオでは、「今週のSweetheatな一曲」という名物コーナーがあり、このコーナーから数々のスター歌手が登場した。

こうした歌手たちの極端な純真さは、恋愛や思春期の生活をテーマにした無邪気な歌を歌う彼女たちに魅力を与えた。また、封建制度的な社会からの解放や女性の人権の確立を意味した。かつての音楽文化の中心地は、ビートルズのようなロックミュージックからの影響を受け、それらをゲンスブールの前衛主義と結びつけ、新しい商業音楽のスタイルを確立させた。それがフレンチポップの正体で、フランス語と甘口のポップは日本でもヒットを記録することになった。それらのヒットには彼女たちのファッションセンスや西洋主義へのあこがれもあったろう。

フランスのイエイエ音楽は1960~70年代に全盛期を迎え、フランソワーズ・アルディ、シルヴィ・ヴァルタン、フランス・ギャル、ジェーン・バーキン、ブリジット・バルドーといった著名な名前を生み出した。これらのミュージシャンの多くは、映画俳優として活躍したのみならず、フアッション業界におけるアイコン的な存在となった。今なお専門誌などで紹介されることが多い。

・Sylvie Vartan

|

シルヴィ・ヴァルタンはハリウッドで成功を収めた女優である。ヴァルタンは芸能活動初期に『既婚女性』(1965年)や『マルペルトゥイ:呪われた家の物語』(1972年)など様々な作品に出演した。その後ヴァルタンは映画にキャリアを集中させ、トム・カストロノヴァのドキュメンタリー『サンセット・ピープル』(1984年)や『黒い天使』(1994年)に出演。近年では『トゥ・ヴー・オ・トゥ・ヴー・パ』(2014年)で演技を披露した。

1944年8月、シルヴィ・ヴァルタンはブルガリアで生まれた。ソ連軍によるブルガリア侵攻を受け、ヴァルタン家の4人はまずソフィアへ移り、その後フランス・パリへと亡命した。移民としての生活は容易ではなかった。シルヴィは小学校でフランス語を習得するため、非常に努力しなければいけなかった。パリでの最初の数年は、狭いホテルの一室で過ごした。

シルヴィーの兄エディ・ヴァルタンは彼女より7歳年上でした。シルヴィーが高校に通う頃、エディはRCAの芸術監督として働いていた。彼が担当していた歌手フランキー・ジョーダンが新EPで女性ボーカルを必要とした時、エディ・ヴァルタンは実の妹を推薦した。両親はこの案に反対したが、彼女が初めてのLPを録音できるよう折れた。 フランキーとのLPは大ヒットし、彼女は一躍人気者となった。やがて、17歳のシルヴィはRCAと契約し、学校を辞めてソロ歌手としてのキャリアをスタートさせた。シルヴィはフランス・イエイエ歌手がよく特集される雑誌『サリュ・ド・コパン』の創刊号で特集され、これが彼女の人気をさらに加速させた。

あるショーで、シルヴィの兄エディが彼女を「フランスのエルヴィス」と呼ばれる歌手ジョニー・ハラデイに紹介した。ジョニーは若いシルヴィに一目惚れした。ジョニーはシルヴィを追い続けたが、二人は関係を極秘にしていた。ある日、皆の驚きの中、ラジオで婚約を発表したのだ!シルヴィとジョニーはフランスで最も愛された恋人同士だった。

シルヴィは英語の曲をフランス語でカバーし、その後1962年に自身の名を冠したEPをリリースした。1962年から1964年にかけて、シルヴィはニューヨーク市とテネシー州ナッシュビルを訪れ、ジョーダネアーズ(エルヴィス・プレスリーとの共演でも有名)と共に音楽を録音した。フランスに戻ると、シルヴィはビートルズと共演した。彼女の名声は新たな機会をもたらした。 シルヴィは過去に映画出演経験があったが、『ピエロ・ラ・フー』や『シェルブールの雨傘』といった傑作映画で驚くべき役柄をオファーされた。奇妙なことに、彼女のエージェントは本人に知らせず役を断り、この絶好の機会を奪ってしまった。シルヴィは打ちのめされた。

しかし、音楽家としては国際的な評価が高まった。1965年、シルヴィーとジョニー・ホラデイは結婚し、新婚旅行からヨーロッパに戻ると、エリザベス女王のために特別なデュエットを披露した。1966年、シルヴィーは長男デイヴィッドを出産した。

60年代後半にかけて、シルヴィはパフォーマンスを進化させ、歌とダンスのルーティンを取り入れた。このスタイルはアメリカで人気だったが、シルヴィは歌いながら踊る技術を習得し、フランスで先駆者となった。多くのフランス人は彼女の新たな方向性に熱狂し、シルヴィはイエイエ・ガールからロックンロール・ガールへと変貌を遂げた。

彼女の声は他のイエイエ・ガールたちよりも常に低く、その声の荒々しさが人々に愛された。シルヴィは日本やアフリカをツアーし、ヒット曲を多言語で録音した。彼女は新たなEPを制作し、その多くは彼女とジョニーのデュエット曲で構成されていた。

シルヴィーとジョニーの未来は不安定で、1978年に離婚に至った。長年ゴシップ誌を賑わせてきた二人だが、離婚の噂が新聞を飾るのはこれが最後となった。シルヴィーは1980年代をアメリカで活動し、シェールやライザ・ミネリと比較される存在となった。 再婚した彼女はカリフォルニア州ビバリーヒルズで豪華な生活を送った。2000年代まで彼女は活動を続け、元夫ジョニーとの特別トリビュートコンサートも開催。母国ブルガリアでも公演を行い、子供支援のための慈善団体を設立した。

「Irrésistiblement」

・Brigitte Bardot

|

フランスのパリで、アンヌ=マリー・ミュセルと裕福な実業家ルイ・バルドーの間に生まれた将来のスターは、パリで育った。幼い頃から音楽とダンスの勉強を勧められたバルドーはバレエに専念し、ロシア人振付師ボリス・クニャゼフに3年間師事。1947年にはパリ国立高等音楽・舞踊院の生徒として受け入れられた。15歳でモデル活動を始め、ファッション誌『ジャルダン・デ・モード』に登場。

1950年3月には憧れの『エル』誌の表紙を飾った。この表紙写真が若手映画監督ロジェ・ヴァディムの目に留まり、彼は友人であるマルク・アレグレ監督にバルドーを紹介した。モデルだった彼女は、すぐにアレグレ監督の映画『Les Lauriers sont coupés』のオーディションを受けることになった。バルドーは役を勝ち取ったものの、この映画は結局製作には至らなかった。

しかし、彼女はヴァディムに強い印象を残し、2人は1952年に結婚した。バルドーの両親は、彼女が18歳になるまで2人の交際を止めようとしていたため、この結婚を非常に嘆いた。バルドーは、その同じ年、ジャン・ボワイエのコメディ映画『Le Trou Normand』(『狂おしいほど愛して』)(1952年)で映画デビューし、その後、数多くのフランス映画で脇役を演じました。

バルドーは、カーク・ダグラス主演の『愛の行為』(1953年)でアメリカ映画デビューを果たし、ワーナー・ブラザースの壮大な作品『トロイのヘレン』(1956年)にも出演しました。スタジオから7年間の契約を提示されたものの、バルドーはこれを断り、フランスに戻ってマーク・アレグレの映画に出演しました。

スタジオから7年間の契約を提示されたが、バルドーはこれを断り、フランスに戻ってマルク・アレグレ監督の『未来のスターたち』(原題:Futures Vedettes、1955年)に出演した。次にバルドーは英国のコメディ『海上の医師』(1955年)に出演し、初の主演作『向かい合う光』(原題:La Lumière d'en Face、1956年)で主演を務めた。

まだ新進女優だったバルドーは、その後『この厄介な娘』(1956年)、『ミ・フィリオ・ネローネ』(1956年)、アレグレ監督の『エン・エフユイ・ラ・マルゲリット』(『デイジーを摘む』)(1956年)など数々の人気フランス映画に出演した。(1956年)。バルドーのキャリアが飛躍し始めた頃、ヴァディムは妻を主演に『そして神は女を創った』(1956年)の監督を務める機会を得ました。サン・トロペの男性たちの目を惹きつける美貌を持つ孤児、恥ずかしがり屋でセクシーなジュリエット・ハーディを演じたバルドーは、国際的なスターへと躍進しました。

ブリジット・アンヌ=マリー・バルドーは1960年代から70年代にかけて、セルジュ・ゲンズブールらと共に数多くの楽曲を録音した。フランスポップの不朽の名歌手、ジェーン・バーキンと並び、ゲンスブールとの共同制作が多い。バルドーには女性ファンが多いらしい。これは彼女の主な名声の源である映画活動と並行して行われたものだ。ブリジットを題材にした楽曲がヒットした後、彼女は自身の名前が成功するレコーディング活動に役立つかもしれないと考えた。

彼女は楽曲のレコーディングを始め、自身の映画サウンドトラックにも歌唱を提供しました。やがてセルジュ・ゲンズブールの目に留まり、二人はレコーディングパートナーシップを築きます。ゲンズブールはブリジットの恋人となり、全身黒革のセクシーなバイカー・シックや、ボニーとクライドのデュオにおける不気味なボニー像など、彼女を象徴的な存在へと昇華させたのです。

ブリジットもゲンスブールと『J'taime Moi Non Plus』(日本でもヒット)を録音したが、この曲のリリースを懇願して止めた。彼女が曲の巻き起こす騒動を懸念していたのは想像に難くない。後にセルジュは恋人ジェーン・バーキンとこの曲を録音し、彼女の息をのむような歌声がこの有名な挑発的な楽曲で聴かれることとなった。実際に音源にまつわるゴシップ的な話題も呼んだ。

ブリジットは旺盛な創作意欲を発揮し、1970年代に引退するまで、約80曲もの楽曲を録音した。今日でもブリジットは話題を呼んでいるが、女優や歌手としてではなく、確固たる動物権利活動家としてだ!彼女は優雅に年を重ねることを許容しており、印象的な容姿と美しい心を備えた愛らしい女性であり続けている。フレンチ・ポップの中でも随一の実力派のシンガーである。その歌声は不朽の魅力があり現在のポピュラー・ソングにも通用する。

「La Madrague」

・Francoise Hardy

|

フランソワーズ・ハーディは、その驚異的な才能と完璧なスタイルにより、フランスのアイコンの殿堂入りを果たした、典型的なシャンテューズ。ハーディは、1960年代初頭に流行した。官能的なポップソングを歌うフランスの「イエイエ」歌手たちの波の中でデビューしたが、そのほとんどを自ら作曲することで、他の歌手たちの音楽とは一線を画していました。1962年にリリースしたアルバム『Tous les garçons et les filles』は、シンプルなジャジーなビートに乗せて失恋の感情を表現する才能を持つ、魅力的な歌声の歌手としての彼女の地位を確立した。

タイトル曲は、恥ずかしがり屋で有名なハーディを国際的なスターに押し上げ、かつてフランスのポップス界を支配していた男性優位の業界に衝撃を与えた大ヒット曲となった。その後、1971年のボサノバ調の『La question』や、1996年のオルタナティブロックに影響を受けたアルバム『Le danger』など、ジャンルを超えた成功作を何十年にもわたって発表し続けた。映画出演や占星術師としてのキャリアに加え、ハーディは 21 世紀に入ってもアルバムをリリースし続け、2018 年には『Personne d’autre』を発表しました。彼女は 2024 年 6 月、80 歳で亡くなりました。

フランソワーズ・アルディは2024年に喉頭がんにより惜しまれつつこの世を去った。フレンチ・ポップやイエイエ界隈で、抜群のファッションセンスを発揮し、VOGUEとの専属契約を交わしたこともあり、お抱えの歌手とも言える。しかし、ファッションアイコンのような存在であったが、意外にも恥ずかしがり屋であったという。

生粋のパリジャンで、パリ9区にアルディは生まれた。疎遠だった父親から子供の頃にギターを贈られた。十代前半で、前述のジョニー・アロデイと初の両面EPを録音。彼女の曲「トゥ・レ・ガルソン・エ・レ・フィーユ」は、フランスのイエイエ・ポップ歌手として初のヒット曲となった。当初はビートルズの最初期からの影響を元にした歌謡的なオールディーズを中心としていたが、後にはフォーク・ミュージックを始めとする広義のポピュラー・ソングを華麗に歌い上げた。

自らを「内気な歌手」と称した彼女は、33枚のアルバムを制作し、テレビや映画に出演し、数多くの映画サウンドトラックにも参加した。フランソワーズはジャック・デュトロンと結婚し、一人の息子をもうけた。

1963年から1966年にかけて、フランソワーズ・アルディは毎年1枚のフランス語アルバムを発表した。厳密に言えば、いずれも自身の名を冠したタイトルで、当時の主流フォーマットであった4トラック録音の7インチ・ピクチャー・スリーブEP(フランスでは「ル・スーペール45」として知られた)をまとめたものだった。

ファッション界との新たな繋がり、映画界への慎重な進出、高まる国際的認知、そして彼女の存在そのものがもたらす注目にもかかわらず、音楽はフランソワーズの焦点であり続け、これらのアルバムはそれを十二分に証明してみせた。

・France Gall

フランスのイエイエ歌手フランス・ガルは、エディット・ピアフやシャルル・アズナヴールと仕事をした作詞家である父の励ましを受け、15歳で音楽キャリアを歩み始めた。1963年にリリースされた彼女のデビューシングル「ネ・ソワ・パ・シ・ベテ」は、16歳の誕生日に発表された軽快なホーン主体の楽曲で、フランス国内で20万枚以上を売り上げた。セルジュ・ゲンズブールがガールのために書いた数々のヒット曲の一つ「蝋人形、音の人形」は、フランスでチャート1位を獲得し、他の10カ国でもトップ10入りを果たした。

1966年から1972年にかけてドイツで複数のヒットを記録。そのうち「Ich Liebe Dich」と「Mein Herz Kann Man Nicht Kaufen」の2曲は、後にユーロディスコの伝説となるジョルジオ・モロダーとの共作である。1974年のカムバックヒットとなったソフトロックのアンセム「La Déclaration d’amour」は、夫ミシェル・ベルジェが彼女のために書いた数多くの楽曲の最初の作品となった。

1980年のヒット曲「レ・ヴォー」では、エルトン・ジョンがミシェル・ベルジェと共作した楽曲でガルのデュエットパートナーを務めた。1987年発表のアルバム『ババカール』は100万枚以上を売り上げ、彼女に「レ・ヴィクトワール・ド・ラ・ミュジーク」年間最優秀女性アーティスト賞をもたらした。

フランス・ギャルことイザベル・ジュヌヴィエーヴ・マリー・アンヌ・ガルは1947年にパリで生まれ、創造的な音楽環境の中で育った。

父は作詞家のロベール・ガル。エディット・ピアフやシャルル・アズナヴールにヒット曲を提供した人物。母は歌手セシル・ベルティエで、オーセール大聖堂のオルガニストであり、有名なフランス児童合唱団「クロワ・ド・ボワの小歌手たち」の共同創設者であるポール・ベルティエの娘であった。

イザベルは幼い頃からピアノとギターを習い、10代前半には兄弟と共に自身のグループを結成した。1963年、ロベール・ガルは娘に楽曲の録音とデモテープを音楽出版社デニス・ブルジョワへ送るよう勧めた。

彼女はパリのシャンゼリゼ劇場でブルジョワのオーディションを受け、その後フィリップスと契約を結んだ。 ブルジョワはフランスのジャズミュージシャン、編曲家、作曲家であるアラン・ゴラゲールと共に4曲を録音させた。

初シングル『Ne Sois Pas Si Bête(恋のお返し)』(Don't Be So Silly)が初めてラジオで放送されたのは彼女の16歳の誕生日だった。 この曲は瞬く間にフランスチャート首位に躍り出て、20万枚という驚異的な売上を記録。彼女はその後、イェイェーブーム(アングロサクソン系ロックンロールとフランス・ヴァリエテを融合させた1960年代の流行音楽)の中で大きな名声を得た。

ブルジョワはセルジュ・ゲンズブールにフランス・ギャルの楽曲提供を依頼した。ゲンズブール作「N'écoute pas les idoles」(アイドルばかり聞かないで)がギャルの2作目のシングルとなり、1964年3月にフランスチャート首位を獲得。 同時にベルギーでサシャ・ディステルの前座を務め、ライブデビューを果たした。

サシャ・ディステルのビジネスマネージャー/作詞家でもあったモーリス・テゼと組むことで、当時のイェイェ歌手の大半が英語圏のヒット曲のカバーを歌う中、独自のレパートリーを構築する道が開けた。

ギャルの楽曲は往々にして、十代の心理に対するステレオタイプ的な見方に基づく歌詞を特徴としていた。 アラン・ゴラゲールによる精巧な編曲は様々なスタイルを融合させ、ジャズから童謡まであらゆる音楽の間を自在にクロスオーバー。この混合ジャンルスタイルの代表例が『Jazz A Go Go(ジャズ・ア・ゴーゴー)』や『メ・プリミエール・ヴレ・ヴァンカンス』である。

1964年夏、ギャルとゲンスブールの共同作業からヒット曲「娘たちにかまわないで』(原題:Laisse tomber les filles)が生まれ、続いて『Christiansen(クリスチャンセン)』が発表された。当初は抵抗していたギャルも、1964年末にマネージャーの説得を受け入れ、子供向けシングルを録音した。

1965年、楽曲『Sacré Charlemagne)シャルルマーニュ大王』は200万枚を売り上げる大ヒットを記録。これらの楽曲は両面のシングルとして発売される。その後、フランス・ギャルは1965年ユーロビジョン・ソング・コンテストのルクセンブルク代表に選出された。

提案された10曲の中から、彼女はゲンズブールの『Poupée de cire, poupée de son(夢見るシャンソン人形)』を選んだ。 1965年3月20日、ゲインズブール、ギャル、ゴラゲールはナポリで開催された決勝戦に出席したが、リハーサル中にこの曲はブーイングを浴びた。彼女のパフォーマンスは1億5000万人の視聴者に生中継され、本番での歌い方は最高水準とは言えなかったものの、彼女は見事に勝利を収めた。

ユーロビジョンでの成功により、ギャルの欧州外での知名度も高まり、彼女は『夢見るシャンソン人形』をフランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語で録音。 フランス・ガル自身による英語版はリリースされていないが、60年代の英国のスター、トゥインクルによる英語カバーは存在する。

一部のフランス批評家は、ギャルとゲンスブールが自国ではなくルクセンブルグ代表として優勝したことを非難した。にもかかわらず、『夢見るシャンソン人形』はその後フランスで大ヒットを記録。フランス・ギャルは日本語バージョンでこの曲を録音し、日本でも人気を博した。

|