Honeyglaze

|

『Real Deal』は、大きな気分の終わりにため息をつくように届く。それは、白い指の関節、歯ぎしり、生々しく噛まれた爪の翻訳である。しかし、ハニーグレイズのセカンド・アルバムでは、そのすべてに立ち向かい、かさぶたの下に爪を立てている。対立と自信、激しさとカタルシス-これらは、自分たちを再び紹介する準備ができているバンドが、苦労して得た報酬なのだ。

ヴォーカル兼ギタリストのアヌースカ・ソコロウはこう語る。「音楽的には、"どうすればもっと良くなるんだろう?"とファースト・アルバムに反応していたんだ」 サウス・ロンドンから、ベーシストのティム・カーティスと、ドラマーのユリ(ユウリ)・シブウチを迎えて誕生したハニーグレイズは、パンデミックによってゆがんだ奇妙な時代に成長した。シーンを定義するダン・キャリーのレーベル、スピーディー・ワンダーグラウンドによって世に送り出された2022年のセルフタイトル・デビューアルバムは、ソコロウの青春を捉えたものだった彼女は、目を見張るような真摯さと、ウィットに溢れ、クリエイティビティの欠如、厳重に守られた心の砦、不安定なアイデンティティから生まれる下手な散髪やブリーチ・ジョブなど、私たちがむしろ隠したがっている部分をあえて共有する特異なソングライターであることを自ら公表した。しかし、その裏にはちょっと恥ずかしがり屋などこにでもいるような若者の表情を併せ持つ。

ハニーグレイズは、思春期と成人期の間のぎこちない宙ぶらりんの時期に書かれ、デビュー作を作りながらも、自分たちが成長していないことを感じていた。しかし、2サイズ小さいTシャツのようにフィットするサウンドへの創造的な飽きから、急激な成長の時が始まった。『リアル・ディール』の礎は、ツアー後の二日酔いの中、歓迎されない現実世界の中断と、その中でアーティストとして生き残る現実性から導き出されることになった。ヴォーカルのソコロウは別れと引っ越しに苦しんでおり、このレコードはスタジオではなく、彼女の寝室の信頼できる4つの壁の中で書かれた。ソコロウは語る。「このアルバムは、私の人生で最も一貫したもののひとつだったと本当に思うわ。バンドは毎週水曜日に集まってリハーサルを行い、新曲を進化させた。自分たちのパートを掘り下げ、介入することなく本能に従う贅沢な時間を楽しみました」

デビュー・アルバムの歌詞の多くは、誰の耳にも届くことを意図せずにソコロウが書きあげた。しかし同時に、『Real Deal』は多くの人に聴かせるために制作された。グラミー賞にノミネートされたプロデューサー、クラウディウス・ミッテンドルファー(Parquet Courts、Sorry、Interpol)と田舎のレジデンス・スタジオでレコーディングされた本作は、文字通り、そして精神的にも、自分たちのサウンドに新たな次元を探るためのスペースが与えられている。

ミシシッピの老舗レーベル、ファット・ポッサムからリリースされるこのアルバムは、彼らのライブ・パフォーマンスの緊迫感を翻訳したものだ。シブウチのパーカッションは、オープニング・トラックの「Hide」で爆薬のように爆発し、吸い込まれるように着地する。

「歌詞だけでなく、バンドとして、ダイナミクス、歪み、衝撃、感情を通して暗い感情を表現したかった」とカーティスは説明する。

夢を見るとき、その夢の中の誰もが自分でもあるという考えがある。『リアル・ディール』のストーリーテリングは、デビュー作のような自意識過剰なフラッシュから脱却し、成熟した自己認識の到来を告げている。ソコロウは、キャラクターと衣装というレンズを通して書き、まるで司会者のような小話を通して人々の心を探っている。

"コールド・コーラー "は、孤独と断絶の本質について痛切な真実を明らかにしながらも、フィクションの特殊性に傾倒している。蛇行するリズムの中で、ソコロウの語り手は冷やかしの電話とその偽りの関心に夢中になる。彼女は丁寧な苦悩に歪みながら歌う。

"言われたことは何でもする/ひとりじゃないとわかるだけでいい"。

カーティスはこの曲について、こう語っている。「この曲は、完全にダイナミックに反転していて面白い。もしあなたが相手から十分な関心をもらえていないとしたら、その人がどれほど孤独を感じるか想像できる?希望的観測と妄想は、あなたが思っている以上にあなたの現実を決めているのです」

このバンドのストーリーテリングの巧みさは、音楽的な不安定さにもある。ソコロウの歌声は、穏やかな降伏の前に不安の潮流に押し流される。

「プリティ・ガールズ」では、"飲んで、飲んで "と、偽りの陽気さで歌っているが、これは自分が偽者のように感じられる社交の場を乗り切るための自己鎮静マントラである。抑圧された告白が表面化し、音階を滑り落ちていく。でもアルコールは悲しい気分にさせる。そして、中断。音楽は宙吊りになり、ピースが落ちるのを待つ間、お馴染みの吐き気が胃の底で凝り固まる。--Fat Possum

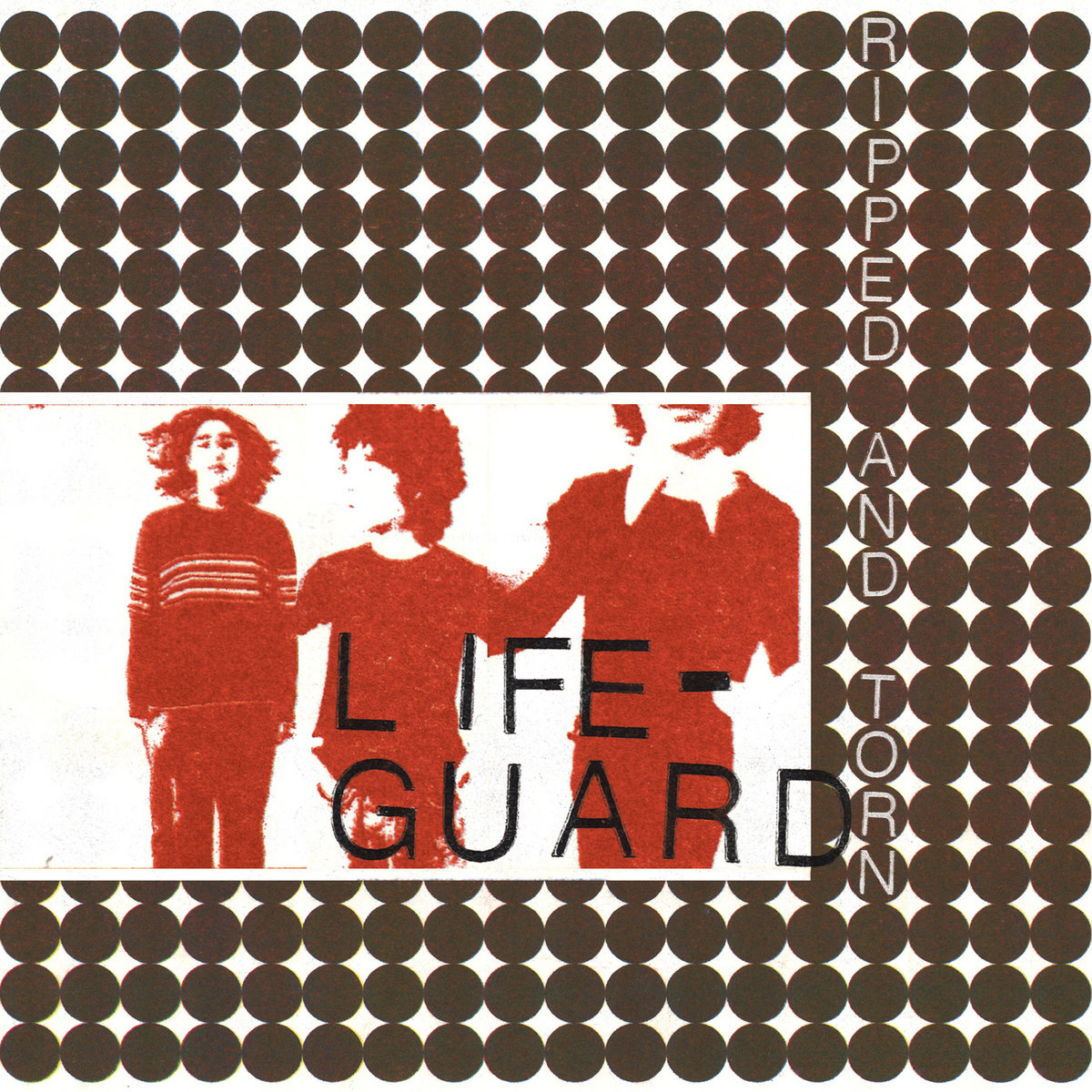

『Real Deal』/ Fat Possum ロンドンにポストロックのニューウェーブが到来!?

あらためて説明しておくと、ポスト・ロック、及び、マス・ロックと言うジャンルは、一般的に米国の1990年代初頭に始まったジャンルである。ピッツバーグのDon Caballero(Battlesの前身で、イアン・ウィリアムズが在籍)、ルイヴィルのSlintなどがその先駆的な存在であるが、これらのジャンルを率先してリリースしていたのがシカゴのTouch & Goである。

一般的には、このジャンルは、アンダーグラウンドに属するもの好きのための音楽と見なされてきた。これらは、ワシントンDCのイアン・マッケイのDISCHORDと連動するようにして、ポスト・ハードコアというジャンルを内包させていた。これらのバンドは、最初期のエモコアバンドがそうであるように、Embrace、One Last Wish、そして、Husker Duと同じように、パンクの文脈をより先鋭的にさせることを目的としていた。その延長線上には、Sunny Day Real Estate,Jawbox、Jets To Brazilなどもいる。

そして、もう一つ、ロックをジャズとエレクトロニックと結びつけようという動向があり、これらはジャズが盛んなシカゴから発生した。

90年代の終わりに、Fat Possumは、Tortoiseの『TNT』というレーベルの象徴的なカタログを発表している。これはとても画期的な作品であって、一般的によく言われているように、ProToolsを宅録として使用した作品だった。これらのプロフェッショナルなソフトウェアをホームレコーディングで活用出来るようになったことが、バンドの未知の可能性をもたらしたのだった。つまり、現在のベッドルーム・レコーディングの先駆的な作品は、『TNT』なのである。

一般的に、ポスト・ロック/マス・ロックというジャンルは、台湾・高雄のElphant Gym、2000年代以降の東京のToeなどを輩出したが、2020年代初めは、米国では下火になりかけていて、「時代遅れのジャンルなのではないか」と見なすような風潮もあったのは事実である。唯一の例外は、ニューヨークのBlonde Redheadで、最新作では最初期のポスト・ロックとしての性質をアヴァンギャルドなポップスと結びつけていた。しかし、これらのジャンルは、海を越えたイギリスで、じわじわと人気を獲得しつつある。その動きは若者中心に沸き起こり、ポストパンクという現在のインディーズバンドの主流が次のものへと塗り替えられる兆候を示唆している。

ハニーグレイズに関しては、Bar Italiaのような多彩な文化性を兼ね備えたバンドである。見方を変えれば、Rodanがスポークンワードという新しい表現性を加え、現代に蘇ったかのようである。デビューアルバム『Honeyglaze』では、どういったバンドになるのかが不透明であったが、ミシシッピのファット・ポッサムへの移籍を良いきっかけとして、より洗練されたサウンドへと進化している。なぜ、彼らの音楽がシックになったのかと言えば、新しい音楽性を手当たり次第に付け加えるのではなく、現在の三者が持ちうるものをしっかり煮詰めているからである。

先行シングル「5-Don't」のミュージック・ビデオでは、表向きのフロントパーソンのアヌースカ・ソコロウの人物的なキャラクターを押し出しているが、アルバムを聞くと、予めのイメージは、良い意味で裏切られることになるだろう。それらのセンセーショナルなイメージはブラフであり、全体的には紳士的なサウンドが貫かれ、本能的なサウンドというより、個人的な感覚を知性により濾過している。ソコロウは、フロントウーマンとしての存在感を持ち合わせているのは事実あるが、ハニーグレイズのサウンドの土台を作っているのは、ドラマーのユリ・シブウチ、そしてプログレやジャズのように和音的なベースラインを描くティム・カーティスである。

シブウチのドラムは傑出している。ジャズの変拍子を多用し、バンドの反復的なサウンドとソコロウのボーカルやスポークンワードに、ヴァラエティをもたらす。いわば、反復的なボーカルのフレーズ、ルー・リード調の語りが淡々と続いたとしても、飽きさせることなく、曲の最後まで聞かせるのは、シブウチのドラムがヴォーカリストの語りや声のニュアンスの変化、及び、ベースの小さな動きに応じ、ドラムのプレイ・スタイルを臨機応変に変化させるからだろう。

「しなやかで、タイトなドラム」と言えば、感覚的に過ぎる表現かも知れない。しかし、華麗なタムの回し方、スネアの連打で独特のグルーヴをもたらす演奏法は、ドラムそのもので何かを物語るような凄さが込められている。ユリ・シブウチは、ロンドンでも随一の凄腕のドラマーと言っても誇張表現ではないかもしれない。彼のプレイスタイルは、まるで、ロックからジャズ、ソウルまでを網羅しているかのように、曲の中で多彩なアプローチを見せる。その演奏法の多彩さは、彼がその道三十年のベテラン・プレイヤーではないかと錯覚させる瞬間もある。

アルバムとしては、2つのハイライトが用意されている。それが、オープニングを飾る「1-Hide」と「5-Don't」である。

前者はダンサンブルなビートとポストハードコアの過激なサウンドを融合させ、アルバムの中では最もアンセミックな響きが込められている。また、現代的なティーネイジャーの悲痛な叫びが胸を打ち、センシティブな表現が込められている。しかし、フレーズの合間に過激な裏拍を強調するシンコペーションを用いたドラムが、クランチなギター、オーバードライブを強調させるベースが掛け合わされ、強烈な衝撃をもたらす。いわば、イントロの上品さと洗練された繊細な感覚が、これらのポストハードコアに依拠する過激なイメージに塗り替えられていく。

後者は、ソコロウがデスティニーズ・チャイルドの曲を基にリフを書き上げたところから始まった。マスロックの数学的な変拍子を織り交ぜ、クリーントーンのアルペジオのギター、ファンクの性質の強いベース、シアトリカルな印象を持つソコロウのボーカルがこの曲を牽引していく。不協和音を生かしたギターが雷のように響きわたり、リリックではマスメディアへの嫌悪感や戸惑いが示されていることは、下記のミュージック・ビデオを見ると明らかである。

「Don't」

こういったセンセーショナルな印象をもたらす曲の周りを取り巻くようにして、現行のオルタナティヴ・ロックをスポークンワードと結びつけるような曲も収録されている。「2-Cold Caller」は、ソコロウの自分の性質を皮肉的に嘆く曲で、いわば本来は避けるべき人との恋愛について書かれている。いずれにしても、この曲は、「Don't」のような曲と比べると、それほど激しいアジテーションに嵌ることはなく、どちらかと言えば、落ち着いたオルトフォークのような空気感が重視されている。牧歌的とまではいかないが、一貫して穏やかな気風に縁取られている。そして、ソコロウのボーカルは冒頭部と同様に、シアトリカルな雰囲気を漂わせている。

同じように、「3-Pretty Girls」、「4-Safty Pins」は、スポークンワードをオルタナティヴロック寄りのサウンドと結びつけているが、それほど過激な印象はなく、やはりクリーントーンを用いた落ち着いたギターのアルペジオと、ルー・リードの系譜にあるソコロウの語りが温和で平和的な雰囲気を作り出している。そして、シンセサイザーやギターのアルペジオ等、多彩なニューウェイブサウンドを踏襲し、全体的にはヴェルヴェッツのような原始的なロックサウンドが貫かれている。リードの作曲と同じように衝動的な若さと知性を共存させたような音楽である。

現在のオルタナティヴ・ロックは、二次的なサウンド、三次的なサウンドというように、次世代に受け継がれていくうち、その本義的な何かを見失いつつある。ルー・リードの作曲に関しては、昨年リリースされたリードのアーカイブ・シリーズを見ると分かる通り、東欧のフォーク・ミュージックというのが、プロト・パンクの素地を形成したことを証明付けていた。 主流の地域にはない「移民の音楽」、これこそがオルタナティヴ・ロックの「亜流の原点」でもある。

これらが、元々は億万長者の街であり、第二次世界大戦後にイギリスの駐留軍が縄張りを作り、ニューヨーク警察の代わりに同地を自治していたローリンズ・ストーンズの親衛隊''ヘルズ・エンジェルズ''をはじめとするアウトサイダーの街ーーバワリー街の移民的な要素を擁する音楽家の思想と掛け合わされ、ニューヨーク・パンクの素地が築き上げられていったのである。

つまり、パティ・スミス、テレヴィジョンのような存在は、単なるニューヨーク的な音楽というよりも、どことなくユーラシア大陸の音楽的な要素を持ち合わせていた。ハニーグレイズもまた同様に、表面的なパンクやロックの性質に順応するのみならず、これらのジャンルの原点に立ち返るようなサウンドを主な特色としている。それはまた、Dry Cleaningのボーカリストで美術研究者でもあるフローレンス・ショーのスポークンワードとの共通点もあるかもしれないが、「詩や文学的な表現の延長線上にあるパンクロック」という要素を、現代のミュージシャンとして世に問うというような趣旨が込められている。続く「6-TMJ」は、パティ・スミスの詩や文学性をどのように現代のミュージシャンとして解釈するのか、その変遷や流れを捉えられる。

上記のような原始的なオルタナティヴロックバンドの要素と合わせて、次世代のポスト・ロックバンドの性質は続く一曲に表れ出ている。「7-I Feel It All」は、イントロの幻想的なサウンドを基にして、MOGWAIを彷彿とさせるスコットランドのポスト・ロックを素朴なソングライティングで縁取っている。内的な苦悩を吐露するかのようなシリアスな音の運びは、やはり、このバンドの司令塔であるシブウチのダイナミックなスネアとタム、そしてシンバルによって凄みと迫力を増していく。また、一瞬、ダイナミクスの頂点を迎えたかと思うと、そのとたんに静かなポスト・ロックサウンドに舞い戻り、まるでドーヴァー海峡の荒波を乗り越えるかのような寂寞としたギターロックが立ち現れる。ボーカルそのものは暗澹とし、また、霧のようにおぼろげでぼんやりとしているが、音楽的な表現として弱々しくなることはない。バンドとしてのサウンドは強固であり、そして強度のあるリズム構造が強いインスピレーションをもたらす。何かこの曲には最もハニーグレイズの頼もしさがはっきりと表れ出ているような気がする。

こういった強い印象を持つ曲も魅力であるが、同時に「8-Ghost」のような繊細で優しげなインディーロックソングも捨てがたいものがある。この曲のサウンドには、80年代のポピュラー・ミュージックの要素が含まれているらしく、それらが少しノスタルジックなイメージを呼び起こす。繊細なボーカリストとしての姿は、この曲の中盤に見出だせよう。音楽的には地下に潜っていくような感覚もありながら、その暗さや鬱屈した感覚のボーカルは、癒やしをもたらす瞬間もある。そして、ポピュラーに依拠した音の運びやリズムは使い古されているかもしれないが、何らかの親近感のようなものを覚えてしまう。これらはジュークボークスから聞こえてくる懐かしい音楽のように淡い心地よさをもたらす。珍かなものだけではなく、スタンダードなものが含まれているという点に、ハニーグレイズの最大の魅力があるのかも知れない。

「Ghost」ーLIVE

終盤の三曲では、やはり現在の持ち味であるポスト・ロック的なサウンドに立ち戻る。その中には、Rodanのようなアート・ロックの要素もあり、また、以降の年代のオルタナティヴフォークや、スロウコアのような音楽性も含まれている。これらの音楽が聞き手をどのように捉えるのかまでは明言しかねる。しかし、現行のポストパンクバンドやスロウコアバンドとは相異なるものがある。それはデモソングのような趣がある「9-TV」を聞くと分かる通り、ソコロウの演劇的なボーカルとスポークンワードに依拠したボーカルのニュアンスにある。そしてそれらは、繊細でエモーショナルであるがゆえ、静と動を交えた対比的なサウンドが琴線に触れるのである。また、この曲のシブウチさんのリムショットの巧みなドラムプレイは、この曲の持つ純粋なエネルギーとパッションを見事に引き上げている。これらのサウンドは、決して明るくはないけれど、しかし、その音楽的な表現が純粋で透徹しているがゆえ、清々しい余韻を残す。

セリエリズムの不協和音という側面では、Rodan、June of 44には遠く及ばないかもしれない。しかし、それは、このアルバムが一部の人のためだけではなく、広く聞かれるために制作された事実を見ると明らかではないか。 前曲の若さと無謀さを凝縮させたアヴァンギャルドなアウトロが終わると、ストームが過ぎ去った後のように、静かで重厚感のあるサウンドが展開される。

タイトル曲「10−Real Deal」は、聞き手の意表をつくかのように、現代的なアメリカーナとフォークロックの融合させたサウンドが繰り広げられる。それらはローファイの元祖であるGalaxie 500、Sebadohの系譜にあるザラザラした質感を持つギターロックとも呼べるかもしれない。しかし、カットソーの粗や毛羽立ちのようにザラザラしたギターラインは、やはり、単に磨きが掛けられ洗練されたロックソングよりも深く心を揺さぶられるものがある。もちろん、それがなぜだかは分からないが、自分が過去にどこかに置いてきた純粋な感覚を、この曲の中に見出す、つまり、カタルシスのような共感性をどこかに発見するからなのかもしれない。

アルバムは深い領域に差し掛かるかのように、瞑想的なギターロックで締めくくられる。「11−Movies」は、ハニーグレイズのバンドとしての新しい境地を開拓した瞬間であり、なおかつアヌースカ・ソコロウがボーカリストとしての才質をいかんなく発揮した瞬間でもある。この曲は、90年代のグランジの対抗勢力であるニューヨークのCodeineのようなサウンドを復刻させている。

しかし、それらは単なる静と動の対比ではなく、マスロックの多角的なリズムや変拍子という、これまでになかった形式を生み出している。これらは、ロック・オペラやプログレッシヴ・ロックの次なる世代の音楽なのであり、また、ボーカルは演劇的な性質を持ち合わせている。別の人物になりきるのか、それとも自分の本来の姿を探すのか……。多くのミュージシャンは、多くの場合、本来の自分とは別の人間を俳優や女優のように演ずることで乗り切ろうとする。しかし、ソコロウの場合はむしろ、どこまでもストレートに自分自身の奥深い側面を見つめることにより、的確かつ説得力のあるスポークンワードやボーカルのニュアンスを見出している。ある意味では、そういった自分自身になりきることを補佐的に助けているのが、彼女の友人であるドラマーのシブウチさんであり、また、ベーシストのカーティスさんなのである。

そして、バンドサウンドの醍醐味とは感覚的で、編集的な音楽性に寄りかからずに、サウンドに一体感と精細感があること、そして、その人達にしか生み出せないエナジーを的確に表現しているということに尽きる。もし、一ヶ月後に同じ音楽を録音しても、まったく同じものにはならない。

そういった側面では、『Real Deal』はバンドのスナップショットというよりも、生々しい三者の息吹を吸い込んだ有機体である。もちろん、それは三者の卓越した演奏技術を基に作り上げられていることを補足しておきたいが、その瞬間にしか出せない音、その瞬間にしか録音出来ない音を「レコード」という形に収めたという点では、アメリカン・フットボールのデビューアルバム『LP1』のような作品であり、これはファット・ポッサムの録音技術の大きな功績と呼ぶべきだろう。

マス・ロックの緊張感のあるサウンドを経た後、本作の最後では最もセンチメンタルでナイーヴな瞬間が現れる。これは実は、人間的な強さというのは、強烈な性質を示すことでなく、自分自身の弱さを認めたりすることで生ずることを暗示している。完璧な人間はどこにも存在しないことに気づくこと、弱さをストレートに見つめ、肯定出来たことが、アルバム全体のサウンドを清々しくしている。今作を聴き終えた後、涼しげな風が目の前を足早に駆け抜けていくような余韻が残る。2024年度のオルトロックの最高峰のアルバムと言っても誇張表現ではないだろう。

90/100

「Cold Caller」ーLIVE

Honeyglazeのニューアルバム『Real Deal』 は、Fat Possumから本日(9月20日)に発売。アルバムのストリーミングはこちら。