Album Of The Year 2022

|

さて、2022年もMusic Tribuneでは、ポップス、インディー・ロック、実験音楽、ヒップホップ、映画のサントラまでジャンルレスに数多くの作品を地域を問わず紹介し、様々な形で特集してきました。前年に続き、今年もベスト・アルバム・セレクションの30作を下記に掲載して参ります。また、作品紹介と共に簡単なコメントを添えておきます。

下記の選出は、必ずしも一般的な作品ばかりではありませんが、今年、ミュージックシーンや世界の状況に対し、何らかの影響を及ぼし、その時代の気風を力強く反映するスペシャルな作品を中心に取り上げていきます。

今回は、一般的なランキング方式ではなく、今年のベスト・アルバムを掲載するのにとどめておきたいと思います。もちろん、残念ながら、今年発売された全ての素晴らしい作品にスポットライトを当てるわけにはいきませんし、また、必ずしも、読者の皆様の期待に沿うような選出になっているとも限りませんが、2022年のベスト・アルバムの網羅的なセレクションとして、ご参考にしていただければ幸いです。来年もまたMusic Tribuneをご贔屓のほどよろしくお願い致します。

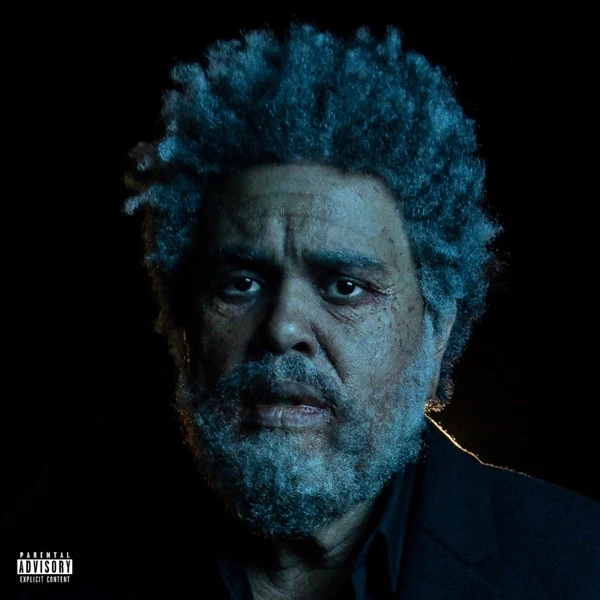

The Weeknd 『Dawn FM』

Label: Universal Music

Release: 2022年1月6日

Genre: R&B/Neo-Soul

ザ・ウィークエンドとして活動するエイベル・マッコネス・テスファイは、フランク・オーシャンやミゲルの次世代に当たるオルタナティヴ・R&Bの体現者である。カナダ在住のアーティストで、彼の両親はエチオピアからの移民だ。17歳で、学校をドロップアウトし、その後、友人の家を転々とする。ウィークエンドの名前の由来は、このルームメイトから家を追い出されたのが週末だったことに拠る。この時のエピソードはかれの音楽性に強い影を落としている。

『Dawn FM』はザ・ウィークエンドの最高傑作の1つに数えられる。「Sacrifice」を始め、マイケル・ジャクソンの全盛期の王道のディスコ調のR&B、マーヴィン・ゲイを彷彿とさせるコアなグルーブを感じさせる傑作となっている。オルタナティヴという触れ込みではあるが、少なくとも、本作は、メインストリームのR&Bの系譜に位置づけられる。中には、ストーリー調の語りを導入した「A Tale Be Quincy」を始め、聴き応えのある曲も多い。この曲が、クインシー・ジョーンズに敬愛を示しのか、ソウル・ミュージックの巨匠に引けを取らないメロウさ、ファンクのビート、ヒップ・ホップのライムを程よく融合させ、前衛的な形式を確立している。

Best Track 「Sacrifice」

Yard Act 『The Overlaod』

Label: Universal Music/Island/

Release: 2022年1月21日

Genre: Post Punk

英国/リーズから登場した四人組のポストパンクバンド、ヤード・アクト。パンデミックの難局を乗り越えて、2022年初め、このデビュー・アルバムをリリースし、鮮烈な印象をミュージックシーンに与えた。受賞こそ叶わなかったものの、今年度のマーキュリー賞にもノミネートされ話題を呼んだ。バンドはパンデミックのロックダウン時に活動を続け、困難を乗り越え華々しくデビューを飾った。今年は、デビューアルバムのリリースにとどまらず、その勢力を海外にも伸ばした。バンドは、米国ツアーを行い、現地のテレビ番組にも出演、反響を呼んだ。その後、バンドは、ニューヨークのラフ・トレードのショップ前で短いドキュメントを撮影していた。

ジェームス・スミスのジェントリーなスポークンワード、The Fallを彷彿とさせるひねりの効いたシニカルなポスト・パンクの劇的な融合は、今年のデビュー・アルバムの中でも最も強い印象をもたらした。シンプルでありながら、鋭い感覚を持ったサウンドに着目しておきたい。緻密に作り込まれたリズムトラックとポスト・パンクの影響を力強く反映したリードギターの兼ね合いは一聴の価値あり。『The Overload』「Rich」が収録。アルバム収録のシングル「100% Endure」は、後にエルトン・ジョンとのコラボ・シングルとしてリリースしなおされている。また先日、ラフ・トレードの専売で、このデビュー・アルバムのダブ・バージョンも発売されている。

Best Track「Overload」

Mitski 『Laurel Hell』

Release: 2022年2月2日

Label: Dead Oceans

Genre: Alternative Pop

ニューヨークを拠点に活動する日系人シンガーソングライター。父親が外交官であったため、若い時代からヨーロッパを渡り歩いた。数年前、Mitskiは、すでにスタージンガーとしての地位を確立しつつあったが、特にライブステージにおけるショーエンターテイメントの過剰な注目を忌避し、一度は歌手として引退を決意したものの、今作『Laurel Hell』で復活を遂げている。

アルバムの『Laurel Hell』というタイトルは、植物の名前に因み、米国の北西部の山間部に自生するバラの名の一である。ジャケットのアーティストをバラに見立てた華やかな印象、そして、そこから醸し出されるトゲのような毒々しさは、ある意味で、今作の重要なテーマとも称せる。清涼感のあるボーカルに合わせて、ドライブ感のあるダンサンブルなシンセ・ポップ・ソングが今作には満載だが、現代的な雰囲気を擁しつつ、ディスコ時代の華やかなノスタルジアがほのかに残影する。「The Only Heartbreaker」「Love Me More」で新たな境地を開拓している。完璧な傑作とは言い難いものの、メジャーでの活動では得ることが出来なかった何かを探し求めようとしており、Mitskiは、これまでとは違ったソングライターとしての道を歩み始めた。

Best Track 「Stay Soft」

Black Country, New Road 「Ants From Up There」

Label: Ninja Tune

Release: 2022年2月4日

Genre: Post Rock/Art Rock

今年の始め、ブラック・カントリー、ニュー・ロードのボーカリストのアイザック・ウッドの脱退の報が音楽ファンの間で駆け巡ったことは記憶に新しい。おそらく日本で最初にそのことを報じたのはこのサイトだった。そして、それはこのアルバム発売の数日前のことだった。まだ昨年その名をイギリス国内のミュージックシーンに轟かせただけあったため、かなりの衝撃をもたらした。この2ndアルバムは、アイザック・ウッドの最後の参加作となってしまった。

このことに関してはまだこのバンドを知ってまもない私のようなリスナーにとっては複雑な感情をもたらしたが、この二作目はブラック・カントリー、ニュー・ロードの音楽観が一作目よりも円熟味をましたことを証明づけている。鮮烈なデビュー・アルバムに引き続いて、スティーヴ・ライヒを彷彿とさせるミニマルの要素を引き継ぎ、よりシアトリカルな要素が加味されたドラマティックな快作となっている。前作のような勢いこそ薄れた感もあるが、ロックバンドの普遍的な編成の演奏に加え、サックスやピアノが綿密なバンドサウンドを形成している。彼らのバンドとしての進化は、二曲目の「Chaos Space Marin」に明らかな形で表れ出ているように思える。

まだまだこれからという時のボーカルのアイザック・ウッドの脱退については、すごく残念だったものの、ある意味で、この二作目は、アイザック・ウッドが持ちうるものすべてを出し尽くした、いわば悔いのないさっぱりした作品ともいえるのではないか。万感の思いを込めた真摯なボーカル、そして、ミュージカルのような楽しさのあるアンサンブル、さらに、ビートルズのようなアート・ロック、これらは見事な精度を持ったバンドサウンドとして昇華されている。

アイザックの脱退後、それまでの曲をすべて一度捨て去り、新曲を元にツアーに出発したBC,NRの勇敢な姿勢に称賛を送りたい。彼らの長い道のりは、まだ始まったばかりである。今夏は、日本のフジロックでもファンタスティックなパフォーマンスを見せてくれたが、来年にはファン待望の日本での単独公演を控えている。きっと素晴らしいライブをみせてくれるはずだ。

Best Track 「The Place Where He Inserted the Blade」

Caroline 「Caroline」

Label: Rough Trade

Release: 2022年2月25日

Genre: Post Rock/Experimental

もはや、過去の残影と化したかに思われたポストロックサウンドを、よりクラシカルな要素を交え復刻させたのが、マンチェスター/ロンドンを拠点に活動する8人組のロックバンド、キャロラインです。

ラフ・トレードの主宰者、ジェフ・トラヴィス氏がその才能を見出したというエピソードも納得の痛撃なデビュー・アルバム。スティーヴ・ライヒのミニマリズム、ミッドウェスト・エモ、ルイヴィルのポストロック、モダン・オーケストラ、様々な音楽を若々しい感性で吸収し、ギャヴィン・ブライヤーズのように、その録音場所の持つ音響学の特性を活かし、丹念に作り込まれた傑作。ロックバンドの基本的な編成に加えて、フィドルやビオラ、チェロなどのオーケストラ楽器が上質なサウンドを形作る。無数のライブセッションから生み出された精細なミニマルサウンドは、エモが誕生した時代の実験性とクラシカルの上品さ、前衛音楽のスリリングさと緊張感を兼ね備えている。ここにデビュー・アルバムとは思えない、孤高のバンドアンサンブルが確立されている。「Dark Blue」「IWR」等、前衛的なポスト・ロック曲が収録。

Best Track 「Dark Blue」

Big Thief 『Dragon New Warm Mountain I Believe In You』

Label: 4AD

Release: 2022年2月11日

Genre: Alternative Folk

ソロ作品もリリースしているAdrianne Lenker(エイドリアン・レンカー)擁するNYのインディーフォークバンド、ビックシーフは、11月の来日公演でも、日本のファンにバンドとしての格の違いを見せつけた。この5thアルバムにおいて、Big Thefは、オルタナティヴ・フォーク/インディーフォークの新境地を開拓している。

米国の五箇所でレコーディングされたこの作品は、オルタナティヴ・フォークの新たな叙事詩と言えるのではないだろうか。2016年の『Masterpiece』よりもカントリーを始めとする古典的なアメリカーナの影響が色濃いが、そこに、エレクトニカの要素を全編に散りばめられ、内省的ではありながら圧巻の世界観が綿密に構築されている。音源では、インディー・フォークではあるものの、ライブではインディーロック・バンドに様変わりするという面白さ。日本国内でも人気が高まっていくのは必至。「Heavy Band」、「Simulation Swarm」が収録されている。

Best Track 「Simulation Swarm」

Joep Beving 『Hermetism』

Label: Deutshe Grammophon

Release:2022年4月8日

Genre: Modern Classical/Post Classical

2022年のポスト・クラシカル/モダン・クラシカルの中では、オランダのピアノ奏者、Joep Beving(ユップ・へヴィン)の最新作『Hermetism』に深く心を揺さぶられるものがあった。

今作で、オランダの気鋭ピアニスト、Joep Beving(ユップ・ヘヴィン)はヘルメス主義という中世ヨーロッパの芸術形式に脚光を当て、近代ヨーロッパのピアノ音楽のロマンチズムに没入している。

ユップ・ヘヴィンの作風は、サティの音楽性を踏襲し、反復性と近代フランス和声に重点が置かれているように思えるが、ロマン派の作曲家フレドリック・ショパンの『ノクターン』に代表される夜想曲の叙情性が全体に通う。鍵盤楽器の紡ぎ出す旋律を感情を込めて演奏するユップ・ヘヴィンのピアノ曲は、哀感に満ち溢れている。西欧的なロマンチズムが遺憾なく引き出された一作である。6月8日には二枚組のスペシャルバージョン、Commentary Versionも発売されている。

Best Track「Noctural」

Father John Misty 『Chloë and the Next 20th Century』

Label: Sub Pop/Bella Union

Release: 2022年4月9日

Genre:Pop/Rock

ジョシュア・マイケル・ティルマンは、この作品で、見事に20世紀のモノクロ映画の世界やブロードウェイミュージカルの世界を現代に復刻している。

元来、ドラマーとして出発したマイケル・ティルマンが歌手/ソングライターとしての地位を確立した作品として次世代に語り継がれるいくでしょう。このアルバムは、ストリングスやホーン・セクションのアレンジにより、ゴージャスなソウル/ジャズ/ポップスの領域をクロスオーバーしている。

ジャズ/R&Bの甘いムードを漂わせる「Buddy's Randezvous」は言わずもがな、「Funny Girl」では、NYのブロードウェイ・ミュージカルの全盛期のロマンチシズムを心ゆくまで堪能することが出来ます。これらの壮大なミュージカル音楽は、最後のタイトルトラックで意外な幕引きを迎える。ここで、ジョシュア・ティルマンは、70年代のThe Doorsの「This Is The End」のサイケデリック・ロックに回帰し、それをカントリー/ウェスタン調の曲と融合させることで、思索的で瞑想的なエンディング曲として機能している。ほどよく力の抜けたジョシュア・ティルマンの歌唱は、オーケストラレーションの豪奢なバック・トラックに見事に合致している。

Best Track 「Next 20th Century」

WET LEG 『Wet Leg』

Label: Domino

Release: 2022年4月9日

Genre: Alternative Rock/Post Punk

ワイト島のデュオ、ウェット・レッグは、このデビュー・アルバムで、ウェットレッグ現象を巻き起こしてみせた。

その後、グラストンベリーフェスティヴァルに出演し、また本作はマーキュリー賞にもノミネートされている。

このアルバムの評価についてはリリース当時、疑念があったため、しばらく見送っていたものの、結局の所、今年の終盤には良盤という評価を与えるよりほかなくなった。というのも、ウェット・レッグは、オルト・ロックという先入観を持って聴くと、その真価を見誤る可能性があり、 このバンドの本質的な音楽性の根幹には70年代後半のスペーシーなポスト・パンクサウンドにあると思う。

さらに、その上に近年のベッドルーム・ポップの要素が付け加えられており、これらの曲はシンガロングを誘う。踊っても、歌っても、構わない、そういった意味では、これ以上の痛快な音楽はないはずだ。デビュー・アルバムとして、不可欠な清新な雰囲気を持ち合わせており、それはこのアルバムのハイライト「Chaise Longue」に明らかな形で表れ出ているように思える。

Best Track「Chaise Longue」

羊文学 「our hope」

Label: F.C.L.S

Release: 2022年4月20日

Genre: Indie Rock/Pop

2020年の『POWERS』は羊文学のシューゲイズ/ドリーム・ポップの性格が色濃く反映された快作だった。続いて、今年4月に発売された「our hope」は前作よりもJ-POPの性質が強く表れ出ている。これはバンドがよりビックアーティストとしての道の入り口に立ったといえるのではないか。

本作は、洋楽を聴かないリスナーにとっても十分楽しめる作品であり、耳の肥えたフリークを唸らせる内容となっている。ただ、2020年以前のコアなオルタナティヴ・ロックバンドとしての性質を捨て去ったわけではない。それらの骨太な性質を交えながら、よりキャッチーな楽曲にも挑戦するようになった。アルバムの終盤には、切ない青春の雰囲気を漂わすポップソングで、このアルバムのJ-POPの傑作としての評価を盤石にしている。テレビ・ドラマの主題歌「マヨイガ」は、今年の日本のポップ/オルタナティヴ・ロックのベスト・トラックに挙げられる。

Best Track 「マヨイガ」

Kendrick Lamar 『Mr.Morale&The Big Steppers』(*Music Tribune Album of The Year 2022)

Label: pgLang

Release: 2022年5月13日

Genre: Hip-Hop

クラシック部門以外のラップ・アーティストとして最初にピュリッツァー賞を受賞したケンドリック・ラマーの最新作『Mr.Morale&The Big Steppers』は、今年度のヒップホップの最高傑作の1つに挙げられる。

前作発表後、すぐに制作に取り掛かったケンドリック・ラマーは、長い期間、デジタルの喧噪から距離を置き、自分と誰よりも深く向き合ってきた。その結果ともいうべきものがこの最新作に表れている。

この作品において、ケンドリック・ラマーは、Mr,Moraleという人物と、実際の自己の記憶を重ね合わせ、両者を極限まで近づけることにより、アメリカ史に隠された黒人の悲しみと自分の過ちを、長い歴史を交えて詩として描いてみせている。それはアメリカの黒人の虐げられてきた歴史、そして、彼自身の母に起きた悲しみ、ラッパーの首からぶら下げられた分厚いチェーンやタトゥーの裏に隠された心の痛み、彼が知りうることが表現されている。ケンドリック・ラマーのリリックは、近年にないほどに、赤裸々で、また、大胆でありながら繊細でもある。

三枚組のアルバムというのも圧巻のボリュームだが、決して嵩増しされた作品ではない。タップ・ダンスの小さなモチーフを三枚組のアルバム全体に交え、それが効果的なコンセプチュアルな作品として組み上げられている。既存のラマーの作品の中では、おそらく、最もUK・ドリルに近いアプローチを図った作品ではなかったか。その他にもジャズやトリップ・ホップ/ブリストルサウンドに近い要素が込められている。

アルバムには、シリアスな曲が3つある。疾走感のあるドリルミュージックの未来を示した「United In Grief」、ポーティス・ヘッドのベス・ギボンズが、ラマー自身の母親の心の傷を、他の誰にもなれない、と亡霊的に歌いこむ「Mother I Sober」、Mr.Moraleの家庭関係を赤裸々に表現した「We Cry Together」である。特に、前衛的な演劇のような雰囲気のある三曲目は、言い争いの情景が浮かび上がり、放送コードに引っかかるであろう過激な表現性が込められているが、この点こそが彼が今作をリリースするかどうか迷った理由なのだろうか。

正直、最初の印象は過激な印象があったため、それほど良いものではなかった。ところが、どれだけ批評的に見ても、文学的に、これらのリリックが素晴らしいのは認めざるをえない。特に、「Mother I Sober」におけるテーマと、そこから汲み出される音楽の兼ね合いは本当に素晴らしい。

ケンドリック・ラマーの表現性の中には、理想主義に傾きすぎるきらいがあるのは事実ではあるが、それは芸術家としての欠かさざる資質であるばかりか、今作ではむしろ美点として表れている。少なくとも、「Mother I Sober」において、米国の現代詩の最高峰の表現性に彼は到達しようとしている。そして、もしかすると、”誰も書きたがらないことを、誰よりも赤裸々に書く”ということが、米国を越え、ヨーロッパでも人気を獲得しつつある理由なのかもしれない。

Best Track 「Mother I Sober ft.Beth Gibbons of Portishead」

OMSB 『Alone』

Label: SUMMIT

Release: 2022年5月25日

Genre;: Hip-Hop

アルバム・レビューで取り上げられなかったこともあって、日本のヒップホップ・シーンを牽引するOMSBの最新作をベストリストとして紹介しておきたい。ニュージャージー出身のライマーは、今作で、チョップやサンプリング、ブレイクビーツを駆使し、日本語歌詞のラップ/ハウスの未知の領域を切り開いてみせた。過去にレコードショップ店員として勤務経験があるらしく、サンプリングの引用の豊富さ、そして、トラックメイクのセンスの良さには目を瞠るものがある。

本作には、このアーティストの往年のR&B、レゲエ、ジャズに対するリスペクトが随所に込められている。それは1980年代のNYのヒップホップのルーツに回帰したとも言える。そして、それらの原曲のサンプルをチルアウト/ローファイのような形で組み上げることにより、時に、OMSBの作風は、少しばかり、トロピカルに近い。加えて、アルバムのハイライトとなる「大衆」では、日本社会で生きるハーフの個人としての苦悩が思い出とともに歌われている。苦悩と書くと、なんだか深刻になってしまうが、ここにはアーティストなりの優しさが込められているように思える。これらのトラックの歌詞は、極力、シリアスになるのを避け、温和なこざっぱりとした表現として歌いこまれる。 このジャンルに詳しくないリスナーにも琴線に触れるものがあると思う。

Best Track 「大衆」

Arcade Fire 『WE』

Label: Columbia/Arcade Fire Music

Release: 2022年5月6日

Genre: Alternative Rock/Folk Rock/Dance Pop

残念ながら、最初期から活動を共にした兄ウィル・バトラー最後の作品となってしまった。この作品はコンセプチュアルなアルバムで、ライブを想定して制作された作品なのでしょう。アーケイド・ファイアのウィル・バトラーは、このアルバムのヒントとして、デヴィッド・ボウイの音楽を挙げていますが、「Ziggy Stardust」の世界をシンセ・ポップというモダンなスタイルを通し、時に、ジョン・レノンの「Imagine」の古典的なポップの音楽性を交えながら再構築しようとしている。

アルバム『WE』は、2020年の米国の大統領選の期間に制作が始まり、アメリカのテキサス、ニューヨークを始めとする複数の場所で録音されている。もちろん、アルバムのアートワークを見ての通り、イギリスの作家ジョージ・オーウェルの名作「1984年」のSFの世界観が受け継がれている。

そのテーマは、「911」から続く、イラク戦争以後のアメリカの帝国の民主主義の根幹の揺らぎが、「End Of EmpireⅠ〜Ⅲ」の連作において暗示的に描かれている。その他、カントリー・ロックの要素を交えて爽快な雰囲気を持つ「LightningⅠ~Ⅱ」のライブ・サウンドのような連続性も痛快というよりほかない。ジェネシスのピーター・ガブリエルがゲスト・ボーカルで参加した「Unconditional Ⅱ」も、シンセ・ポップとして聴き応えがある。最後のタイトルトラックでは、フォーク/カントリーの未来の音楽を断片的にわかりやすい形で示している。

これだけのコンセプチュアルなアルバムを生み出すのには、ミュージシャンとしての相当な経験と音楽的な蓄積が必要で、その素養がアーケイド・ファイアには備わっていた。彼らは、ジョージ・オーウェルのように、この作品で警鐘を鳴らし、全体主義の先に見える一元的な社会の危険性、管理社会の実現等、オーウェルの掲げたテーマをきわめて暗示的な概念を通して表現している。賛否両論分かれる作品ではあるが、ベテランバンドとしての清々しさがあり、作品としての洗練度も傑出したアルバムとなっている。

Best Track 「Unconditional Ⅰ(Lookout Kid)」

Horsegirl 『Versions Of Modern Performance』

Label: Matador

Release: 2022年6月3日

Genre:Alternative Rock/Art Rock

シカゴのスクールシーンから登場したホースガールは、ジャム・セッションの延長から出てきており、同じく今年デビュー・アルバム(Reviewを読む)をリリースしたLAのザ・リンダ・リンダズとともにデビューアーティストとして注目を浴びた。面白いのは、若い年代ながら、このトリオは、デジタルから一定の距離を置き、手作りの音楽/ライブ・サウンドの面白みを探求しようとしていることです。

米国の音楽シーンの一番惹かれる点は、2000年代以前も同じと思われるが、細やかなホーム・パーティーやガレージでのセッションを、そのままバンドの主体性とするような音楽が時代を問わず出てくる。その点は、リンダ・リンダズもホース・ガールも同じで、このデビュー・アルバムは、ソニック・ユースやヴェルヴェット・アンダーグラウンドの系譜にあるアート・ロックであり、地下の実験音楽を志向している。また、このトリオには、独特なオルタナティヴな色合いが漂い、演奏自体は荒削りでプリミティヴではあるものの、未知の可能性を秘めたバンドとも言える。

音楽というのは、常に体制的なものが生まれると、その反動で、反体制的なものが常に出てくる。つまり、人間の表現に対する根源的な欲求というのは、抑えがたいものであるのだ。ホース・ガールの音楽もまた、ペイブメントを始めとするUS・インディーの系譜に属し、衝動的で鋭角なディストーション・サウンドは、Dinasour Jr.のJ・Mascis、My Bloody ValentineのKevin Shieldsの直系に当たる。さらにメロディーにはドリーム・ポップの甘さもあるが、徹底的に、トリオの音楽は尖っている。荒削りなバンドではあるが、今年デビューした中では最大の期待値を持っている。もしかすると、これ以降の作品で信じがたいような傑作が出てくる予感もあり。

Best Track 「World of Pots and Pans」

Angel Olsen 『Big Time』

Label: Dead Oceans

Release: 2022年6月3日

Genre: Pop/Folk/Country

これまで基本的なポップからオルタナティヴ・ポップ、フォーク・ミュージックに至るまで、作品ごとに作風を様変わりさせてきたミシシッピ州出身のシンガーソングライター、エンジェル・オルセンは、古きよき時代の合衆国のアメリカーナの音楽に脚光を当てようとしている。

オルセンの最新アルバム『Big Time』は、題名どおり、リスナーに現実以上の素晴らしい時間を提供してくれる。基本的に、本作は、モノクロ映画の時代のフォーク/カントリーの音楽の核心に迫っているが、ただ懐古的であるだけではなく、そこには現代的なシンセ・ポップのアレンジも導入されており、新時代のフォーク/カントリーを体現しており、かなり新鮮味を感じさせる。

アルバムの中盤までの温和なフォーク/カントリー調の曲も、甘美な響きが込められているが、終盤にかけてのジャズ調のゴージャスなバラードも聞き逃す事ができません。「Closing Time」では、アメリカの古き良き時代のロマンチシズムを余す所なく体現している。女性シンガーソングライターの作品としては、今年リリースされた中でも、マギー・ロジャースと並んで珠玉の出来栄えだった。Father John Mistyと同様、古き良きアメリカの時代の魅力が堪能出来る一枚となっています。

Best Track「Big Time」

Bartees Strange 『Farm To Table』

Label: 4AD

Release: 2022年6月17日

Genre:R&B/Alternative Rock

”Bartees Strenge”の名を冠して活動を行うBartees Cocks Jr,は、イーストアングリア生まれ、現在、ワシントン州を拠点にするソロミュージシャン。母親にオペラ歌手を持ち、さらに、英国のイプスウィッチのRAFベントウォーターズで空軍エンジニアとして勤務する父親の間に生まれたコックスは、12歳までに、英国、アイスランド、ドイツを経巡った後、最終的に母のオペラ歌手としての働き口を求めるため、アメリカ合衆国のオクラホマに定住することになった。

フェンダー社のムスタングをトレードマークとするこのアーティストは、インディー・ロッカーであり、ラッパーでもあり、ソウルシンガーでもある。その多彩な音楽性は、バーティーズというミュージシャンの経歴そのものを象徴するかのようでもある。『Farm To Table』に、バーティーズは、「旅」というテーマを掲げ、様々な土地を経巡った人物として考えを表明しようとしている。今回のアルバムは、ジャンルで一括に出来ないクロスオーバー作品となっているが、とりわけ、ミネアポリスのジョージ・フロイドの死に因んで制作された「Hold The Line」が今作のハイライトである。バーティーズはブルージーなギターの演奏で、R&Bの本質に迫ろうとしている。

音楽というのは、必要に駆られて制作された作品ほど説得力を持つ。それはより大きな自分のコントロール出来ない社会的な立場、日常の環境、人生の苦難、そういったものが目の前に存在した瞬間、最も力強い表現が生み出されるのである。つまり、製作者のクリエイティヴィティが、他者やより良い社会の実現のために活かされた瞬間、最も素晴らしいものが誕生する。それは、個人的な創造性(クリエイティヴィティ)がより大きな意味を持つようになるからである。そして、人間の尊厳を守ることの大切さを見出した、このアーティストの心にある神聖さが、こういった深みのある本当の「魂の音楽」を生み出したものと思われる。

Best Track 「Hold The Line」

Hatis Noit 『Aura』

Label: Erased Tapes

Release: 2022年6月24日

Genre: Experimental/Modern Classical

サウス・ロンドン・バンク・センターでのロンドン・コンテンポラリー・オーケストラとの共演、ミラノ・ファッション・ウィークでのパフォーマンスや、ヨーロッパ各地でのフェスティヴァル出演、 映画界の巨匠、デヴィッド・リンチ監督に招かれて出演したマンチェスター国際フェスティヴァルのライブをはじめ、ヨーロッパを中心に精力的に活動する日本人ボーカル・アーティスト、Hatis Noit(ハチス・ノイト)のデビュー作『Aura』は、クラシカル、民族音楽、ウィスパー、ポエトリー・リーディングという、この声楽家の幅広い音楽のバックグランドを駆使した一作となっている。アルバムの発売前には、渋谷の街頭モニターで宣伝が行われていた。

本作は、 Hatis Noit(ハチス・ノイト)が敬愛するMeredith Monk(メレディス・モンク)のボーカル・アートの形式を踏まえつつ、それを現代的な音楽形式として昇華したミステリアスな雰囲気を擁している。

レコーディングは、活動の中心拠点を置くイースト・ロンドン、ベルリン、そして、福島、3つの国境を跨いで録音が行われた。この中には、イースト・ロンドンの教会でライブレコーディングされた音源も収録されているが、特に、注目しておきたいのは、2011年の東日本大震災が発生して間もない時代、福島の原発から1キロの場所でフィールド・レコーディングが行われた「Inori」である。ここには、多重録音されたヴォーカル・トラックの背後に、福島の波の音を聞き取ることが出来る。これは、Hatis Noitが浪江町の追悼式に実際に出席しているからこそ、こういった音源を制作することに重要な意味があると思われる。

『Aura』は、重要な音の記録を通じて、音楽の持つ魅力を遺憾なく体現している。デビュー・アルバム『Aura』は、ポピュラー音楽としても楽しめる一方、単なる消費音楽ではなく、声楽を通じて表現された「音の記録ーサウンド・ドキュメンタリー」でもある。そこには、異なる時間、場所、それぞれの違う空間にある生きた音楽ーーライブサウンドーーを読み解くことが出来る。

Best Track「Inori」

Wu-Lu 『Loggerhead』

Label: Warp

Release: 2022年7月8日

Genre: Rap/ Electronic

才能の宝庫ともいえるロンドンから登場したラップ・コレクティヴ、Wu-Lu。彼らが何がすごいのかといえば、実際にライブを見てもらうと分かる通り、ステージでロックを演奏したかと思えば、その数秒後にメンバー間で、クールなラップ・バトルが展開されること。いわば、ジャンルを度外視した奔放さや自由性が、このグループの最大の魅力であり長所なのだ。

今年、満を持して発表されたデビュー・アルバム『Loggerhead』は、エレクトロニック、ラップ、オルタナティヴ・ロックをシームレスに横断した傑作である。もともと、スケートボードを通じて音楽にのめり込むようになった、というWu-Luではあるが、本作は、その背景を象徴するかのように、エネルギッシュで若々しさに満ちあふれている。もちろん、聴き応えも十分の傑作。

アフリカ由来の民族音楽に根差した複雑な変則リズムも一つの魅力ではあるが、バンドサウンドとしてもかなり工夫が凝らされている。また、ロンドンのクラブミュージックを飲み込んだドリルン・ベースの迫力も体感出来る。特に、パンデミック時に発表されたシングル「South」は、ラップとオルト・ロックを劇的に融合してみせた傑作であり、ドリルン・ベースとラップをクロスオーバーした「Blame」と合わせて聞き逃すことが出来ない。ロンドンのストリートシーンから台頭したWu-Luは、『Loggerhead』において音楽の新時代の到来を高らかに告げている。

Best Track「South」

Kali Malone 『Living Torch』

Label: Portrait GRM

Release: 2022年7月8日

米国出身、現在、スウェーデン/ストックホルムを拠点に活動を行う実験音楽家、Kali Malone(カリ・マローン)の最新アルバム『Living Torch』は、この週、多忙につき、レビューこそ出来なかったけれども、今年発売された実験音楽の中で最高峰に位置する傑作に挙げられる。同じく、今年にリリースされたカルフォルニアの実験音楽家、Sarah Davachi(サラ・ダヴァチー)の最新作『Two Sisters』と共に実験音楽のベスト・アルバムである。

このアルバムは、当初、GRMの伝説的な音響システム「アクースモニウム」のために委嘱した制作された。2021年から翌年にかけてパリのGRMスタジオで作曲された。初期近代音楽、米国のミニマリズム、ミュージック・コンクレートなど、複数の系譜から構成されている。自身が得意とするパイプ・オルガンだけでなく、トロンボーンやバス・クラリネットなどの伝統的な楽器や正弦波発生器、Eliane RadigueのARP 2500シンセサイザーを用いて制作された。重層的に連なる通奏低音の持続音は、バッハの宗教音楽のように崇高であり、造形芸術のような荘厳かつ堅固な雰囲気を擁している。音楽というよりも、建築学から見た音響の美学を、カリ・マローンは本作を通して確立しており、前衛音楽としても孤絶した領域に到達している。これらの重厚なドローン・ミュージックは、技術的にどう組み上げられているのかまではわからないものの、何かしら鳥肌が経つような神聖な凄みが込められている。さらに、カリ・マローンは来年にも映画音楽のサウンドトラック作品を発売する予定である。こちらも併せて期待したい。

beabadoobee 『Beatopia』

Label: Dirty Hit

Release: 2022年7月15日

Genre: Indie Pop/Bedroom Pop

フィリピン、イロイロ出身、現在イギリスを拠点に活動するビーバドゥービーは、今年、サマーソニックで来日公演を行い、好評を博した。来日前には、日本に行くことは全人類の夢とまで語ったのはあながちリップ・サービスとは言いがたい。それほどまでに日本にあこがれていてくれたのです。

二作目のスタジオ・アルバム「Beratopia」は、夏のリリースとして最適な涼し気な質感に彩られた一枚。このアーティストが幼少期に空想していたことを音楽という形で表現してみせた。空想的な要素は、アルバム全体にまったりとしたドリーミーな雰囲気という形で織り込まれている。ホームレコーディングに近い形で繰り広げられるオルタナティヴ・ミュージックは、Beaの幅広いバックグランドを伺わせるものであり、楽曲は常にそのソングライティングの意図するところが掴みやすく、それほど音楽に詳しくないリスナーの心にも共鳴する響きが込められている。

今作は平成時代のJ-POP,ハイパーポップからオルト・ロックに至るまで、『Beatopia』の収録曲はこのアーティストの持つ音楽的なバックグランドに拠る多様な要素が複雑に絡み合い、新奇なポップソングとして昇華されている。

表向きには、甘く、口当たりの良いベッドルームポップではありながら、DIYの精神によって裏打ちされた、きわめて聴きごたえのある楽曲が数多く生み出されている。内省的な雰囲気に彩られたオルタナティヴ・フォークから、スタジアムでシンガロング必須のポップ・アンセム、可愛らしいバラードソングまで、さらりと書きこなすソングライティング能力の高さ、その音楽性の間口の広さは圧巻で、クレイロを始めとする人気シンガーに引けを取らないものがある。

仮に浮遊感に充ちたドリーミーなポップソングを書かせたら、およそこのシンガーの右に出るアーティストは容易に見つからない。幼い時代からのBeaの音楽にまつわる夢の集大成ともいうべき作品で、その思い入れの深さが、どの程度であるのかは、楽曲の節々から明らかな形で伝わってくる。そう、このセカンド・アルバムは、Beaの昔からの夢が現実となった瞬間でもあった。

Best Track 「Pictures of Us」

Black Midi 『Hellfire』

Label: Rough Trade

Release:2022年7月15日

Genre: Progressive Rock/Post Rock

ファースト/セカンド・アルバムを通じ、クラウト・ロック、ポスト・ロックの前衛的なアプローチを交えてロックミュージックの新境地を見出しているロンドンのブラック・ミディは、この三作目でさらなる劇的な変化を遂げた。先日、日本公演を終えたが、素晴らしいパフォーマンスを行った。

今作は、バンドの演奏の超絶技巧の凄みが最大限に味わえるコンセプチュアルな趣のあるアルバムである。「Sugar/Tzu」を始め、ミュージカルの着想を取り入れ、King Crimson/YESの「Close To The Edge」に作風に近い、変拍子を交えたプログレッシヴ・ロックの要素を突き出した一作。もちろん、前作の方向性の延長線にある、ジャジーなバラードソングも今作でも健在だ。

タイトル・トラック「Welcome To Hell」における怒涛の展開力、エッジの聴いたロックンロールからスラッシュ・メタルへの劇的な様変わりは、バンドの成長を象徴づけている。セカンド『Cavalcade』と同様、サックスのフリー・ジャズの要素は、バンドの音楽性に新風を吹き込み、アンサンブルを強固にしている。レビューでは、辛辣なことも書いたが、それはまだこのサウンドがブラック・ミディの最終形態ではないことを、直感的に感じ取っているから。末恐ろしいことに、まだ彼らの着想はこれで終わることはない。「Hellfire」に見られるコンセプチュアルな音楽性が、今後、どういった形で完成形になっていくのか、本当に楽しみである。

Best Track「Welcome To Hell」

Julia Jacklin 『Pre Pleasure』

Label: Polyvinyl/Transgressive

Release: 2022年8月26日

Genre: Alternative Pop/Alternative Pop

ファースト・アルバム「Don't Let The Kids Win」で、国内での知名度獲得はもとより、海外でも名を知られるようになったオーストラリアのシンガーソングライター、Julia Jacklin(ジュリア・ジャックリン) は、二作目「Pre-Pleasure」で、さらなる進化を遂げている。シンセ・ポップやインディーロックを基調とした今風の作品ではあるが、この作品の魅力はそれだけにとどまらない。

これらのインディー・ロックやポップスには、このアーティストの赤裸々な感情がそのまま刻印されている。

ジュリア・ジャックリンは、内省的な目でそれらの自己の感覚を見つめ、虚心坦懐に詩を書き、自らに偽りのない歌を歌う。そして、なんといっても、このアーティストが公言する通り、セリーヌ・ディオンに対する憧憬、ポップ・ミュージックの本来の魅力が込められている。序盤では、内向きなオルタナティヴ・ロック/ポップが展開されるが、クローズを飾る「End of Friendship」こそアーティストの真価が顕れている。ここで、セリーヌ・ディオンに比する時代に左右されない美しいバラード曲を作り上げた。ジュリア・ジャックリンの作曲の秀でた技術、甘いメロディーを生み出す才覚に裏打ちされたこれらの楽曲群は一聴する価値がある。

Best Track「End Of A Friendship」

Living Hour 『Someday Is Today』

Label: Next Door Records

Release: 2022年9月2日

Genre: Dream Pop/Alternative Rock

上記のアルバム・ジャケットが何を意図するのかについてはあえて言及を避けておきたいが、カナダのロック・バンド、Living Hourの最新作『Someday Is Today』は、私にとって最も思い入れの深いアルバムで、今年何度聴いたのかもわからないほどである。それくらい、このアルバムを、私は心から愛しており、ヘビー・ローテーションに常に入っていた。2022年、発売されたドリーム・ポップ、シューゲイズ作品の中では、代表的な作品であるとともに、オルタナティヴ・ロックの名盤であると断言しておきたい。予定していたレコーディングの日程が後ろにずれ込んでしまい、寒い時期に録音された作品ではあるが、そのことが作品に説得力と生命力をもたらしている。これらの楽曲は、イギリスの中世時代を彷彿とさせる個性的なスタジオで録音されたというが、そういったレコーディング時の雰囲気が良い方で滲み出た一作となっている。

リヴィング・アワーの楽曲は、代表曲「Feeling Meeting」にエモ/スロウコアのように内省的であり、時にそれと真逆の外交的なエネルギッシュさ、深い叙情性、ダイナミックさを兼ね備えている。一般的に、旋律の運びは、My Bloody Valentineの『Isn't Anything』のように甘美的だが、カナダ/ウィニペクの冬の寒冷な自然の風景を想起させるような、壮大さと清涼感に充ちた音楽が本作の最大の魅力なのだ。

他にも、ドリーム・ポップの甘美さを余す所なく体現した「Hump」や、ボサノバ調の「Miss Miss Miss」、アンセミックな響きを持つ「No Body」など、癒やされる曲が収録されている。何より、これらの美麗な楽曲に何度心を洗われたかわからない、バンドには本当に感謝を述べておきたい。

Best Track 「Feeling Meeting feat. Jay Som」

Rina Sawayama 『Hold The Girl』

Label: Dirty Hit

Release: 2022年9月18日

Genre: Pop

ロンドンを拠点にする日本人シンガー、リナ・サワヤマのサード・アルバム『Hold The Girl』(Review)はイギリスのNMEを始めとする音楽メディアの殆どが満点評価を与えた作品。最初のプレスリリースでは、皮肉を交えたカントリー・ポップスを書きたかった、とアーティストが書いていて驚いたが、その要素は後半に見受けられるが、表向きには、ハイパー・ポップとニュー・メタルの融合、平成時代のエイベックス・サウンドの混交というのが、アーティスト本人が認めるかはどうかは別として、今作の音楽性の核心にあるように思える。加えて、ヨーロッパのデュアスポラの中において勇敢に生きることが歌われ、さらに伏在的にLGBTのテーマも加味されている。

アルバムの主題は、リナ・サワヤマが、幼い時代からの自己と向き合い、それを抱きしめる、という意味が込められている。本作『Hold The Girl』には、アーティストの制作時の苦心の跡が相当見られ、それは傷つきながらも戦うという、このシンガーの精神的な強さを象徴するものとなっている。「This Hell」を始めとする、ダンサンブルな曲も大きな魅力ではあるものの、からりとした清涼感のある「Hurricane」での真摯に歌う姿に、多くの日本人は心打たれるはずだ。平成時代のポップ・ミュージックを彷彿とさせるサビのキャッチーさは元より、他の偉大なポップ・シンガーに比肩する存在感が、前作品よりもはっきり感じられる作品となっている。

移民のもたらす新しい文化を排斥することなく、それを新鮮な考えとして純粋に受け入れる懐深いイギリス・メディアの複数の賛辞は、このアルバムの持つ価値を端的に表している。本作の制作に際し、サワヤマは、エルトン・ジョンにアドバイスを受けたというが、その編曲の助言は、細かなコード進行の変化に表れている。「神は細部に宿る」ということを忠実に再現した一作。結局、製作者の熱量が多ければ多いほど、それは聞き手に何らかの形で伝わってくるものだ。つまり、トラックメイクから、歌の細かなニュアンスの変化に至るまで、一切、手を抜かなかったことが、今作を傑作に近い位置まで引き上げた理由ではないだろうか。

Best Track 「Hurricane」

PVA 『BLUSH』

Label: Ninja Tune

Release: 2022年10月14日

Genre: Electronic/Pop

今年は特に、ロンドンの音楽シーンの活況を象徴するような作品が数多くリリースされた。それは2000年代以前のイギリスの最も熱狂的な音楽文化の時代が到来を迎えつつある確かな証拠であるとも言えよう。そして、その最前線に位置するのが、デビュー・アルバム『BLUSH』(Review)を引っさげて登場した三人組、PVAである。サウスロンドンのクラブシーン/アートシーンから台頭したPVAは、ポスト・パンク、エレクトロ、ポップ、 ドイツのインダストリアル、テクノ、ゴアトランス、シュプレヒトサングと、おびただしい音楽ジャンルの要素が取り入れられている。

そこにパンデミックのロックダウン時のボーカリストのエラ・ハリスのストレスフルな感慨がダークに時にクールに反映されている。ボーカルは、男女ツインボーカルだが、そのリードシンガーの役割によって曲の印象はガラリと変化するのが面白い。どちらかと言えば、彼らのスタイルはスポークンワードに近いが、シンガロング性の強いボーカルにより、単なるエレクトロニックとは異なるエレクトロ・ポップが生み出され、いずれの収録曲も前衛的な気風が感じられる。

サウスロンドンから登場したPVAは、下記のエズラ・コレクティヴと同様、まさに、この土地の多様な文化の幅広さと奥深さ、無数の人々の息吹を鮮やかに体現する存在である。2022年にデビューした中では、ヤード・アクトと合わせて、耳の肥えたメディア/リスナーに鮮烈な印象を与えたといえる。今後、ブレイクが予想されるトリオとして、あらためて注目しておきたい。

Best Track 「Bad Dad」

Loyle Carner 『hugo』

Label: EMI/Universal Music

Release: 2022年10月21日

Genre: Hip-Hop/Soul

サウスロンドンのラッパー、ロイル・カーナーは、2017年にデビューし、同年マーキュリー賞にノミネートされ話題を呼んだ。三作目のフルアルバムとなる今作「hugo」(Review)において、これまで書くのをためらってきたヨーロッパ社会で黒人として生きることにスポットライトを当てている。 アメリカのヒップホップ、UKのグライム、さらには、ジャズ、ソウルに触発されたカーナーの音楽は、現在、多種多様のジャンルが渦巻くサウスロンドンの象徴的なラッパー。

カーナーのラップ・ミュージックはきわめて内省的であり、さながら自分自身に語りかけるような繊細なリリック、そして、ラップの始祖であるソウル・ミュージックに対する多大なリスペクトを込めたフロウにより、時に複数の秀逸なコラボレーション・アーティストの助力を得ることで綿密に紡がれる。それは、このアーティストの次作「hugo」においてさらに強化されている。

ネオ・ソウルをブレイクビーツで処理し、父親との緊張性をリリックにこめた「Nobody Knows」、さらに、内省的で哀愁に満ちた「A Lasting Place」、そのほか、「Homerton」に代表されるジャジーな響きとブレイクビーツの融合は才気煥発なインテリジェンスに満ちあふれている。本作のメロウなラップ・ミュージックは、秋の夜長にふさわしい甘美さを持ち合わせていた。

Best Track 「Homerton」

Dry Cleaning 『Stumpwork』

Label: 4AD

Release: 2022年10月21日

Genre: Post Punk / Alternative Rock

今年はスポークンワードとポスト・パンクを融合させるバンドがイギリスで強い存在感を放っていた。そして、その筆頭格が、ロンドンの四人組、ドライ・クリーニングである。もともとは、美術学校で研究を行っていたフローレンス・ショーのクールな語りに加え、サイケデリック/アート・ロック/ギター・ロック/ローファイの要素を交えたセカンド・アルバム(Review)は、ファースト・アルバムよりもはるかにクオリティーが高くなっている。

ドライ・クリーニングの音楽は、通好みのロックともいえるが、むしろ、それほど音楽に馴染みのない人にとっても共鳴する感覚が込められている。ソニック・ユースの時代から引き続くアヴァンギャルド・ロックの系譜、ニューウェーブの時代のアート・ロックの系譜にある音楽が混在し、それがスポークンワードという現代的な形式と合わさることで、劇的な音楽が生み出されている。これはロンドンに台頭した今までに存在しえなかった新しい音楽の登場なのである。

Best Track 「No Decent Shoes For Rain」

Arctic Monkeys 『The Car』

Label: Domino

Release: 2022年10月21日

Genre: Pop/Rock

シェフィールドのロックバンド、アークティック・モンキーズの四年ぶりの新作アルバム『The Car』(Review)は、このバンドの新たなる挑戦の切符を手にした瞬間とも言える。ビートルズのチェンバーポップ、そして映画音楽、さらに往年のソウル・ミュージックを自由自在にクロスオーバーし、そして近年の作品にはない多彩性をもたせていることで、多くのメディアから称賛を受けている。

レビューにはなかった追記として、ドラマーのマット・ヘルダースがローリング・ストーン・ジャパンに語ったところによると、バンドのボーカリストのアレックス・ターナーの着想には、ジェームス・ボンドの「007」の世界観があったといい、全体を聴くと、それも頷けるような内容となっている。

レビューでは、最後の方に少し批判的な意見を書いたけれど、特に、近年のアルバムでは稀に見るほど、精巧な彫刻を見るかのように、楽曲の細部に至るまで緻密に作り込まれた作品であることはやはり認めておかねばならない。そして、美的感覚が以前よりもはっきりとなり、そして、一定の聴き応えのある作品であることも確かである。しかし、批評で難点を挙げた理由は、緻密すぎることが少しだけ作品として窮屈な感じがしたのと、歌唱法に関してまだ手探りの部分があるような気がし、作品全体としてシリアスすぎるという点があったからである。 もっと伸び伸びと明るく音楽を作っても、世界が驚くようなアルバムを作る力が彼らには本来備わっているはずなのだ。

それでも、最初の先行シングルとしてリリースされたオープニングを飾る「There'd Be A Mirrorball」を聴いた時にはおそらく誰よりも大きな期待感を持っていた。2006年のデビューアルバムを最初に聴いた時の感動に近いものが蘇り、やはり、アークティック・モンキーズは、他のバンドとは別格のロックバンドであると正直に思った。この曲は、短い楽節にアナログ・ループを施し、一定のビートとして展開する。ビートルズの作曲としてはお馴染みの手法で、近年、アークティック・モンキーズが模索していた新しいスタイルを遂に確立した瞬間とも言える。

中盤には、「Body Paint」が収録されており、ここでは、デビュー当時からの主題を受け継ぎ、それをR&Bと結びつけることにより、新しいバラードを生み出している。さらに、タイトル・トラックの「The Car」は、近年の「AM」以降の作風を踏まえ、それを映画音楽に近い要素を付け加えている。今後、バンドのテーマがどのような形で膨らんでいくのかに期待したい。もちろん、『The Car』は、ロック・ミュージックの限界に突き当たったバンドの新たな冒険心を感じさせる一作となっている。実のところ、この作品、新たなスタイルを取ったと見せかけておいて、よく聴きこむと、昔からのファンに対する思いやりに満ち溢れた作品でもあることがわかる。

Best Track 「There'd Be A Mirrorball」

Ezra Collective 『Where I'm Meant To Be』

Label: Partisan

Release: 2022年11月4日

Genre: Nu-Jazz/Rap

ロンドンのエズラ・コレクティヴの音楽は、古典的なジャズの領域には属すとは言い難い。でも、ジャズという音楽が、かつてのマイルス・デイヴィスのように、挑戦心、冒険心、また、演奏そのものの楽しさを象徴づけるものであるなら、エズラ・コレクティヴの音楽はまさにジャズの核心と捉えていると言える。

彼らの音楽は、アフロ・ビート、レゲエ、ヒップホップ、そして、モダン・ジャズ、幅広い音楽性が内包されているが、なんと言っても、今作は、ザンビアのラッパー、Sampha The Greatのボーカル参加を見ても分かる通り、複数のジャム・セッションの楽しさを通じて、ロンドンのジャズシーンの熱狂性と、アフリカの民族音楽の文化性が魅力的な合致を果たした一作でもある。

本作(Review)は、ジャズのことをよく知らないリスナーでも十分楽しむ事ができる。今作で、ジャズに馴染みのないヒップホップのリスナーに、その扉を開いてみせた彼らの功績は非常に大きいように思える。何より、ジャズの魅力、音楽の遊び心を、彼らは身を持って体現している。この作品の視聴をきっかけにして、新旧問わず、ジャズの奥深い魅力を知る手がかりにしてみても面白いはず。

ジャズとは、本来、誰でも気楽に楽しめる音楽なのだ。難しいことを考えず、エズラ・コレクティヴの音楽に合わせて、純粋に踊り、楽しみ、歌い、聞き入る……。これほど素晴らしい幸福は他にないように思われる。

Best Track 「Never the Same Again」

Weyes Blood 『And In The Darkness,Hearts Aglow』

Label: Sub Pop

Release: 2022年11月18日

Genre: Pop

ワイズ・ブラッドの名を冠して活動を行なうナタリー・メリングが歌手としての地位を盤石にした前作『Titanic Rising』から一年、予期せずパンデミックが発生し、LAでレコーディングを開始したメリングではあったが、皮肉にも、前作アルバムに込めたテーマは、おおかた予言的なものとなった。

三部作の二作目にあたるこのセカンド・アルバム(Review)は、発売前にラフ・トレードの年間アルバムに選出されている。今作は単なるコンセプチュアルな前作の続編であるにとどまらず、絶望的な世界の到来を未来に見る時間から、メリングは、その地点から移動し、次の段階へ進み、その渦中に自分/自分たちが存在することをこのセカンド・アルバム全体で概念的に表現しようとしている。

常に、ワイズ・ブラッドの楽曲は、古典的なポピュラー・ソングに近い印象を持つ。それはカーペンターズのように時代を越えたものである。ワイズ・ブラッドは、1970年代に比べて、音楽家の持つ影響力が少なくなった、という趣旨の発言をしているが、このアーティストは、音楽が、どのように社会的影響を与えるか、その役割について真摯に考えている。それは、音楽が人々に良い影響を与える場合もあり、また、悪い影響を与える場合もあると知っているから。今作の本質は、デジタル社会の危険性、本質的なコミュニティーの重要性について表されたワイズ・ブラッドのディストピアの対極にある原初的なユートピア思想であり、それらはゴスペル、古典的なポピュラー・ミュージック、ジャズといった基本的な大衆音楽のバックグランドに支えられている。

ウェイズ・ブラッドは、これらの理想郷に苦心して近づこうとしているが、さながら現実社会で理想そのものを獲得する過程と同じように、それは、なかなか一筋縄ではいかず、なだらかな緩急が至る箇所に間奏曲という形で設けられ、作品全体の中に大きな起伏が作られている。前作から引き継がれるロマンチズム、恋愛小説の甘い感覚によって、最終的に、このアーティストが理想とする領域へと落着する。オープニングを飾る「It's Not Just Me,It's Everybody」、そして、現代社会の困難な状況を暗示するような曲を乗り越えた後、見いだされる歓喜や愛という究極の答えを示したエンディングを華やかに飾る甘美なバラード「A Given Thing」は傾聴に値する。

Best Track 「It's Not Just Me,It's Everybody」

*Music Tribuneでは、レビュー、ライブレポート、コラム、ニュース等の投稿者を随時募集中です。

ご応募の際は、ホームページ下部のコンタクトフォームよりメールでご連絡下さい。よろしくお願い致します!!

.jpg)