カナダのBowed Guitarの演奏家によるアルバム『Imerro』は明後日発売される。既に英国の商業誌、MOJOとUNCUTでレビューが掲載済み。ディアブはギターの弓による演奏を取り入れ、抽象的なドローン音楽を生み出す。それらを、中世ヨーロッパの民族音楽、電子音楽、とりわけ、ミニマルテクノ、アンビエント、ドローンという形で昇華している。この中で、アンビエントという切り口から見ると、Stars of The Lidの音楽性を想起させるのは、レーベルのプレスリリースでも紹介されている通りである。

このアルバムは、カトン・ディアブの史学的な音楽の興味が凝縮されている。それはアラビアとスラブを含む、「地政学的な音楽史の興味」とも換言出来る。例えば、中世ヨーロッパのスコアを再解釈したアイルランドのフォークグループ、”Lankum”の音楽を思いうかべる方もいるかもしれない。ただ、ディアブの音楽的なアプローチはそれよりもさらに古い。セルティック・フォークの源流をなす13世紀のアルフォンソ10世(Alfonso Ⅹ)というカスティーリャ国王の音楽に近い。アルフォンソ10世は神聖ローマ帝国の国王を親類に持つ人物であり、政治の為政者として知られるのみならず音楽家としても活躍した。

アルフォンソの音楽には、舞踏的な要素が含まれている。そしてアラビア、アナトリア、スラブからの音楽の影響があり、中世のヨーロッパの音楽の重要な素地を形成した人物である。その後、デーン人のアイルランド・スコットランドの音楽にも強い影響を及ぼした音楽家である。これは実は修道院を中心に発展したグレゴリオ聖歌、ジョヴァンニ・ダ・パレストリーナの音楽よりも数百年も早い。つまり、イタリアのバロックよりも数世紀も前の音楽なのである。

カスティーリャ国王のアルフォンソ10世を筆頭に、13世紀や14世紀のヨーロッパの古楽からの影響は、「Lunar Berge」、 「Crypsis」、「Tiny Umbrellas」、「Surge Savard」に見出すことが出来るはずである。ただ、ディアブの音楽的な志向性としては、電子音楽に傾倒しており、それらがクラシック音楽とエレクトロニックの中間にある音楽としてアウトプットされる。これらの要素は、古楽に対する親しみをもたらすにとどまらず、モダンな印象を与える。特に、「Crypsis」に関しては、トイトロニカ/フォークトロニカというアイスランドの電子音楽を基調とするフォーク・グループ、mumに比する実験的な音楽性を読み解くことが出来る。

C Diabのもうひとつの音楽的な魅力は、純粋なエレクトロニック・プロデューサーとしての表情にある。これらのアプローチは、ミニマル/グリッチを2000年代に生み出した複数の電子音楽のアーティストとの共通点を見いだせる。例えば、「Quatsino Sound」には、Warp Recordの所属アーティストのリミックスを手掛ける”ISAN”のモジュラー・シンセを駆使したエレクトロニックのノスタルジアを堪能することが出来る。この曲には、Aeroc(Jeff White)のような淡いロマンチシズムがちらつき、複数の要素が渾然一体となり、曲全体の空気感を作り出す。

他にも、Bowed Guitarをミニマル音楽として解釈し、それらを電子音楽に近い切り口から構成した曲もある。「The Excuse Of Fiction」では、ダンサンブルなビートを生の楽器により構築している。弓のギターのベースを活かして、ポスト・ロックともエレクトロニックともつかない、アンビバレントな表現を探求している。その上に、ドローン音楽の要素を散りばめ、さらにモジュラーシンセのフレーズを織り交ぜ、前衛的な音楽を制作している。曲はダイナミックな変遷を辿り、最もノイジーになったところで、それらの音がしだいに途絶えていく。このラウドな展開からサイレンスの展開に切り替わる瞬間、爽快なカタルシスを覚えることが出来る。

ドローン音楽としても興味を惹かれる曲が収録されている。「Erratum」では、ドローン音楽の始原に近づく。スコットランドのバグパイプのような楽器を独自に制作したドローン音楽の先駆者であり、日本/ニューヨークの音楽家、Yoshi Wadaの騒音的なドローンを復刻している。この曲では、金管楽器のドローンと弓のギターのドローンを組み合わせ、それらをノイズとして発現させようとしている。アプローチとしては、テープを中心にサンプリングを構築していくウィリアム・バシンスキーに近いものが感じられる。ただ、この曲に学術的な面白さが求められるのは、電子機器ではなく、アコースティックの楽器を中心にノイズを発生させていることだろう。もちろん、デジタルの出力よりもアナログの出力の方が強烈な音量を発生させられるのと同じように、「ノイズとしての限界性」を探っている。これらの前衛的な音楽性はむしろ、こなれたドローン音楽に慣れてしまったリスナーに新鮮な感覚を与えるものと思われる。

C.ディアブの最新作『Imerro』は、ややマニアックな音楽性で選ばれているが、一方、前述の「Quatsino Sound」や「You'll Never Come To Dorset」のような純粋なアンビエントは、癒しの瞬間をもたらす。そしてこの電子音楽の手法にこそ、このアーティストの無限の可能性が秘められている。

The Canadian bowed guitarist's latest album, Imerro, has been reviewed in the UK's commercial magazines MOJO and UNCUT. Diab incorporates bowed guitar playing to create abstract drones. He sublimates this into a form of medieval European folk music, electronic music and in particular minimal/glitch and ambient. The ambient angle is reminiscent of the musicality of Stars of The Lid, according to the press release.

The album is a condensation of Katon Diab's historiographical musical interests. It can be described as a "geopolitical interest in the history of music", including Arabic and Slavic music. One might think, for example, of the music of Lankum, an Irish folk group that reinterprets medieval European scores. But Diab's musical approach is even older. It is closer to the music of Alfonso X, the 13th-century king of Castile, from whom Celtic folk music originated. Alfonso X, a relative of the king of the Holy Roman Empire, was not only known as a statesman but also as a musician.

Alfonso's music contains elements of Butoh. There are also musical influences from Arabia, Anatolia and Slavic music, which made him an important driving force in the music of Europe during the Middle Ages. Later, he was a musician who had a strong influence on the music of the Danes in Ireland and Scotland. This is actually several hundred years earlier than the music of Gregorian chant, Giovanni da Palestrina, which developed mainly in monasteries. In other words, this music predates the Italian Baroque by several centuries.

Influences of 13th and 14th century European antique music, especially that of King Alfonso X of Castile, are to be found in "Lunar Mountains", "Crypsis", "Tiny Umbrellas" and "Surge Savard". However, Diab's musical orientation is more towards electronic music, which is output as music somewhere between classical and electronic. These elements not only bring a familiarity with ancient music, but also give a modern impression. Especially on 'Crypsis', the experimental nature of the music can be compared to that of mum, an Icelandic folk group based on electronic music known as toytronica/foktronica.

Another of C Diab's musical attractions lies in his expression as a purely electronic producer. These approaches find common ground with several electronic music artists who created minimalism/glitch in the 2000s. For example, 'Quatsino Sound' offers a taste of electronic nostalgia with the modular synths of 'ISAN', who has remixed several Warp Record artists. The song has a flicker of Aeroc (Jeff White) romanticism, and the various elements come together to create the overall atmosphere of the song.

Other songs interpret bowed guitar as minimalist music, composed from an almost electronic angle. In "The Excuse Of Fiction" a danceable beat is constructed with live instruments. Using a bowed guitar bass, the band explores an ambivalent expression that is neither post-rock nor electronic. It also incorporates elements of drone music and modular synth phrases to create avant-garde music. The song goes through a dynamic transition, and at its noisiest point these sounds gradually die out. The moment when the music changes from this loud development to the development of silence is exhilarating and cathartic.

The album contains songs that are also interesting as drone music. In "Erratum", Yoshi Wada approaches the origins of drone music.

It revisits the noisy drones of Yoshi Wada, a Japanese-New York musician and pioneer of drone music, who created his own Scottish bagpipe-like instrument. In this piece, Wada combines the drones of brass instruments and bowed guitars in an attempt to manifest them as noise.

The approach seems similar to that of William Basinski, who builds his sampling around tapes. What makes this piece academically interesting, however, is the fact that the noise is mainly generated by acoustic instruments rather than electronic devices. Of course, "marginality as noise" is explored in the same way that analogue output can generate more intense volume than digital output. These avant-garde musicalities are more likely to give a fresh sensation to listeners who have become accustomed to mature drone music.

The latest work by C.Diab, "Imerro", is chosen for its somewhat manic musicality, but on the other hand, the inclusion of pure ambient, such as the above-mentioned 'Quatsino Sound' and 'You'll Never Come To Dorset', brings moments of healing. And it is in this electronic musical technique that the artist's unlimited potential lies.

82/100

Press Release of 『Imerro』:

|

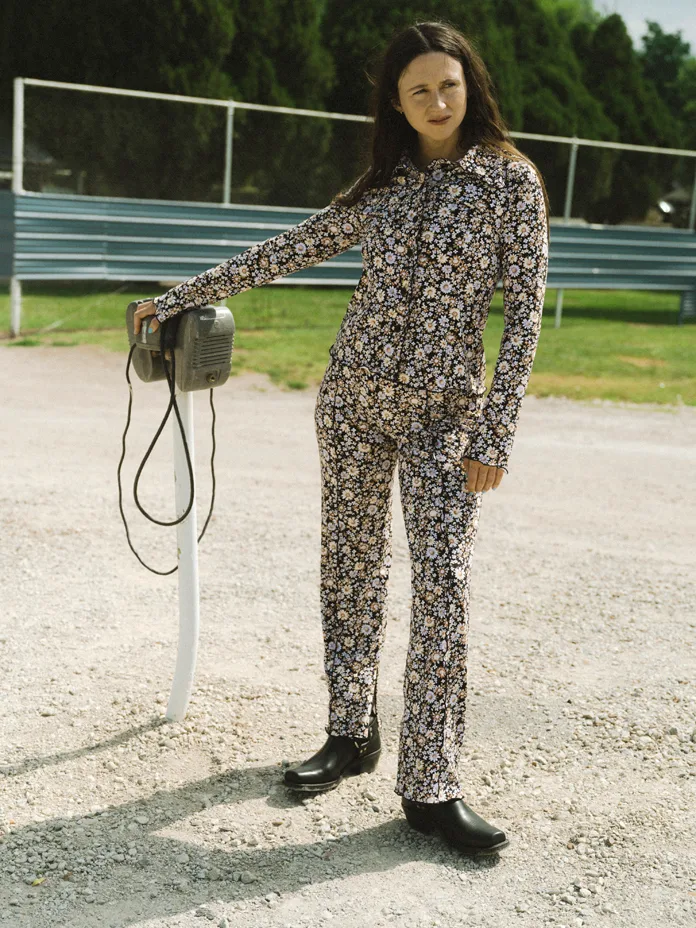

| ©Megan-Magdalena |

カナダの弓奏者でマルチ・インストゥルメンタリストのC.Diab(C・ディアブ)が、2月16日にリリースする5枚目のアルバム『Imerro』を発表。さらにリード・シングル「Lunar Barge」を発表した。

カトン・ディアブは、幼少期に住んでいたバンクーバー島北部の壮大な大自然を想起させるサウンドスケープを創り出す。実験的なテクスチャー、民俗的な倍音、テープ操作を取り入れたC.ディアブは、その間にある未知の空間を独自に発見し、自身の作品を「ポスト・クラシカル・グランジ」と名付けた。

『Imerro』は新たな音の領域を探求し、絶賛された「No Perfect Wave」(2016年、インジャゼロ)以降、「Exit Rumination」(2018年)、「White Whale」(2020年)、「In Love & Fracture」(2021年)をリリースして築き上げてきた音世界の集大成である。ザ・ワイヤーは、この作品を "最高の意味でのアンビエント・ミュージック、つまり非侵襲的で没入できる生活のための音楽...叙事詩 "と呼んでいる。

Imerroは、2021年の7月末から8月にかけて、BC州シーダーにあるRisque Disque Studioでレコーディングされた。

この夏の前代未聞の2回目の「ヒート・ドーム」では、気温が40度以上にまで上昇した。常連のコラボレーターであり、エンジニアのジョナサン・ポール・スチュワートと共にレコーディングを行った2人は、"シンプルで恍惚とした即興演奏 "というプランのもと、気晴らしの少ない場所へボートでスタジオへ向かった。ディアブはこう説明する。「音楽は進むにつれて 、その顔を見せる という信念のもと、テーマ性をほとんど感じさせない創造の空間に身を置きたかった。演奏経験があろうとなかろうと、私は楽器を手に取り、音を出す。それが演奏されたければ、演奏するのだ」

「Ourselves At Least」は、リズミカルなアルバムのオープニングで、人間のようなメトロノームを核に優雅に跳躍し、深夜に創作する過程でディアブが感じた高揚感の奔流を表現している。「Lunar Barge」は、エレクトロニック/アコースティック・トランスに落ちる前に、クライマックスのピークに向かってディアブのギターを滑るような、音色を曲げる弓のような打撃が炸裂する。

Huun-Huur-Tuのリズミカルな作品や、アーサー・ラッセルを彷彿とさせるアニメーションのようなチェロのプレイにインスパイアされた部分もある。

Canadian bowed guitarist and multi-instrumentalist C. Diab announces his fifth album "Imerro," out February 16th, and presents the trip-infused lead single ‘Lunar Barge’. (Real name) Caton Diab creates soundscapes that evoke the spectacular wilderness of his childhood home in northern Vancouver Island. Incorporating experimental textures, folk overtones and tape manipulations, C. Diab uniquely finds the unseen spaces in-between, and fittingly dubs his creations “post-classical grunge”. Imerro explores new sonic realms and is the culmination of a sound world that Diab has built up since the critically acclaimed ‘No Perfect Wave’ (2016, Injazero) and subsequent releases ‘Exit Rumination’ (2018), ‘White Whale’ (2020) and ‘In Love & Fracture’ (2021). The Wire calls it "ambient music in the best sense - music for living, which can be both non-invasive and immersive...epic"

"Imerro" was recorded in late July and August of 2021 at Risque Disque Studio in Cedar, BC, during the summer’s unprecedented second “heat dome”, which saw temperatures soaring to over 40 degrees. Recorded with regular collaborator and engineer Jonathan Paul Stewart, the pair journeyed by boat to the studio to a place with minimal distraction with a plan of “simple ecstatic improvisation.” Diab explains: “I wanted to place myself in a space for creation with little thematic pretence, with the belief that music ‘shows its face’ as you move along. I would pick up an instrument, whether I had experience playing it or not, and make a sound. If it wanted to be played, it would play.” ‘Ourselves At Least’, the rhythmic album opener gracefully leaps and bounds with a human-like metronome at its core, capturing a rush of elatedness felt by Diab over the course of its late night creation. ‘Lunar Barge’ bursts into life with tone-bending bow strikes that glide across Diab’s guitar towards a climatic peak before the track drops into an electronic/acoustic trance.

Inspired in part by the rhythmical works of Huun-Huur-Tu and the animated cello play remindful of Arthur Russell.

“Lunar Barge is a track for a dry, hot night in the forest (which it quite literally was.). I roamed around the floors of the studio picking up any instrument standing out in the moment, and tried to see if it had anything to say.” ‘The Excuse of Fiction’ sees Diab return to free-flowing guitar play, the chosen instrument of his youth. He loops layers to form an ethereal backbone before plucking further melodies from the air on top. The result is a cinematic guitar-laden expanse brimming with optimism and nostalgia. The title references a quote by Zizek: “We need the excuse of a fiction to stage what we really are.”

Themes of remembrance, yearning and desire pervade the album's 9-tracks with a palpable presence as we reach ‘Quatsino Sound’, named after an inlet on Northern Vancouver Island where Diab grew up. It features hoopoe birdcalls which were sampled from a found cassette tape of African sounds before being randomized until it became rhythmic, then embellished with synth lines, bass drops, and bowed layovers.

The album centres around the nocturnal ‘Crypsis’ with Diab sleepily playing notes on a switched-off Wurlitzer before dampened piano chords, bow scrapes, and noisy glitches reverberate.

‘Erratum’ erupts with untamed force from a war cry of screaming saxophone layers reminiscent of Colin Stetson. Its visceral thirst and energy seem to be a response to the heat of the night and Diab’s urge to play the instrument he loved but had yet learnt.

‘Tiny Umbrellas’, an improvised pass of banjo, bowed guitar and ethereal modular synths breathes a contemplative pause before ‘Surge Savard’ chimes in. This whirlwind closer started life as a longform jam under the influence of psychedelics; its modular synth, air organ, guitar and sax lines were initially improvised with final touches made at Watch Yer Head studio.

”Imerro” is a collection of song odes to both heat and desire, closely felt. Its title literally presented itself to Diab from a random page contained in a poem by Ezra Pound found in the book ‘The Imagist Poem’. Searching for its meaning, Diab discovered that Imerro is “a Greek word for ‘desire for, I desire you’, yet nothing could substantiate its truth. “It made sense, almost like it had chosen me. An obscure word for Desire, one that might not even exist, or is so ancient that nobody really remembers it meaning anything. It's just a sound, like an album.”

”Imerro” finds Caton at his most expressive and free-spirited. Inviting the music to find him, almost by osmosis, foregoing any preconceptions of playing any instrument he is unfamiliar with or regrets not learning during adolescence. This is music for wide screens: the result is an undeniably evocative, moving and mysterious voyage.

C. Diab — ‘Imerro’ is released on Tonal Union on February 16th, 2024