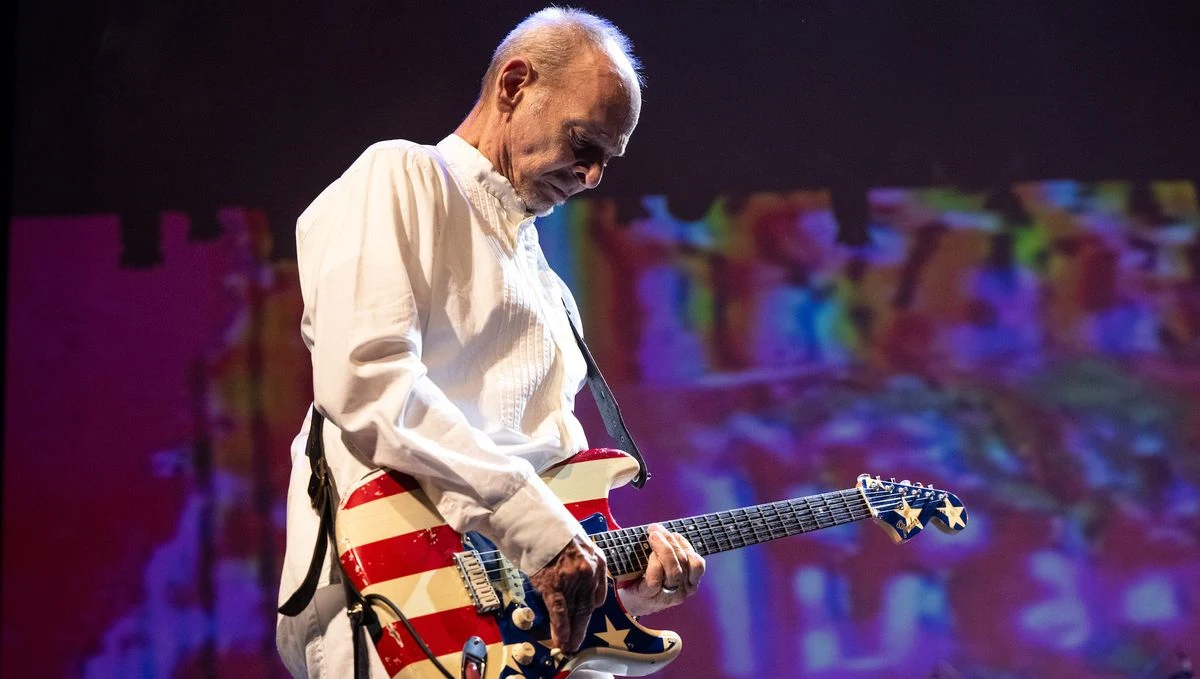

Maria W. Horn

マリア・W・ホーン(1989)は、音に内在するスペクトルの特性を探求する作曲家。芸術活動に加え、スウェーデンのレーベル、XKatedralの共同設立者でもある。彼女の作品は、アナログ・シンセサイザーから合唱、弦楽器、パイプオルガン、様々な室内楽形式まで、様々な楽器を用いている。シンセティック・サウンドは、しばしばアコースティック楽器と組み合わされ、音色、チューニング、テクスチャーを正確にコントロールすることで楽器の音色的能力を拡張する。

マリアは、建物や物体、地理的な地域に内在する記憶を探求するために、スペクトラリストのテクニックとその土地特有の音源を組み合わせている。

最近の作曲では、物理的な空間から音響的な人工物を用い、作曲のための音楽的枠組みを創り上げている。これらの音響的痕跡を出発点として、マリアは複雑なハーモニック・パターンを織り成し、親密な儚さから灼けるような高密度のオーラル・モノリスへとゆっくりと変化していく。

デビューアルバム『Kontrapoetik』(2018年)は、歴史的な調査であり、彼女の故郷であるスウェーデン北部のÅngermanlandの欺瞞に満ちた、穏やかな、しかし混乱した過去に取り組む一種の対悪魔祓いである。

『Dies Irae』(2021年)は、ベルクスラーゲンの鉱山地帯にある空の機械ホールの共鳴周波数に由来し、『Vita Duvans Lament』(2020年)は、スウェーデンで唯一建設されたパノプティック監房の刑務所を音で発掘したものである。

ーー『Panoptikon』は、ルレオにある解体されたVita Duvanというパノプティック刑務所(白い鳩刑務所)でのインスタレーションのために2020年に作曲された。ボーカルとエレクトロニクスのための音楽による音の発掘である。今作は当初、マルチチャンネルのサウンドと光のインスタレーションとして発表され、監獄の独房に設置されたラウドスピーカーから受刑者の想像上の声が送信された。

アルバムのヴォーカルは、サラ・パークマン、サラ・フォルス、ダヴィッド・オーレン、ヴィルヘルム・ブロマンダー。

タイトルの『Omnia citra mortem』は法律用語であり、「死ぬまでのすべて」あるいは「死のこちら側のすべて」と訳せる。この作品では、囚人同士のコール・アンド・レスポンス構造が用いられており、まばらな声の断片から始まり、次第に声の網の目のように広がっていくーー

『Panoptipkon』 - XCathedral

「パノプティコン」とは、そもそもフランスの哲学者のミシェル・フーコーが指摘しているように、「中央集権的な監獄のシステム」のことを指す。昨年、イギリスのジェネシスのボーカリスト、ピーター・ガブリエルがこの概念にまつわる曲をリリースしたことをご存知の方も少なくないはず。

「パノプティコン」の定義を要約すると、建築構造の中央に塔のような建物があり、その周囲に官房が張り巡らされ、常に囚人たちがその中央の塔から監視されることを無意識に意識付けられることによって、いつしかその人々は、反乱を企てる気もなくなれば、もちろん、脱走する気も起きなくなるというわけである。そうして権力構造というのを盤石たらしめるというわけである。これは支配的な構造を作るために理に適った方法であるとフーコーは指摘している。

パノプティコンという構造が罪人たちだけに用意された限定的なシステムであるとは考えない方が妥当かもしれない。フーコーは、パノプティコンの定義を「権力の自動化」であるとし、これらの考えが近代の学校教育に適用され、「規律や訓練」という概念に子供たちを嵌め込み、「学校という一種の権力に自発的に服従する主体を作り出してきた」と指摘する。また、東京大学教育科のある先生は、この考えが日本の教育にも無縁ではないのではないかと指摘している。「近代学校の権力の自動化というシステムも、その学校や建築構造に表れている」とした上で、このように続けている。

「わたしたちが小学校、中学、高校と過ごしてきたなかで、学校という建物は、いつもどこか堅苦しく、威圧的であったように思う。画一化された教室設計、整然と並べられた机、閉鎖的な職員室などがその原因となっているようだ。学校の建築自体が、秩序や規律といったものを無意識的に子供たちに植えつけてしまっているのではないか」

このパノプティコンは、私たちの日常のいたるところに存在している。有史以来の社会における中央集権的な政治の基盤を形作る諸般の権力構造や支配構造に適用され、すなわち、人間の考えに資本的な概念を刷り込ませて、服従する対象者、あるいは対象物を設けることにより、被支配者は、その中央集権的な存在に対し、独立性を持つことはおろか、そこから逃れることさえできなくなるという次第である。これは、20世紀の世界全体として、社会主義/資本主義社会の中にある「監獄の構造」を浸透させることによって、それらの中央集権的な存在が支配下に置く被支配者たちを思いのまま手なづけ、その支配構造を強化してきた。これは、資本主義やそれと対極に位置する社会主義もまたその方向性こそ違えど、共通している事項なのである。

その中央集権的な権力の基盤構造が揺らぐや、武力をちらつかせたり、動乱やショッキングな事件、時に、紛争を起こすことにより、20世紀の社会全体は、パノプティコンという巨大な社会の権力構造の中に築き上げられてきた。そして、ジョージ・オーウェルが指摘するように、その中央集権的な存在の正体がよくわからない、謎に包まれた存在であるということが肝要である。民衆はいつまでたっても、その中央集権を司る「絶対的な支配者」に一歩も近づくことも出来なければ、その存在すら明確に確認しえないということが、パノプティコンの重要な概念になっている。つまり、その存在がいてもいなくても、被支配者はその中央集権的な存在にいつも怯え、そして、時にはその存在に服従せざるを得ないという次第である。これは2000年代にレディオヘッドがいち早く音楽の中で「監視社会」という問題を提起していたし、JK・ローリングは「ヴォルデモート卿」という不可視の存在を作中に登場させたのは周知の通り。

しかし、翻ってみると、長らく、このパノプティコンという建築構造がフーコーの哲学的なメタファーを表現するという役割にとどまるか、単なるフィクションのテーマに過ぎないと考えられてきた。しかし、パノプティコンの構造を持つ建築がスウェーデンにあり、実際、歴史的な遺構--アウシュビッツ収容所のような不気味な雰囲気を持つ、人類の歴史の暗所--として残されているという。現代音楽家のマリア・W・ホーンは、これまで歴史的な考察を交えて、ドローン・アンビエントやエレクトロニックという形を通じて、作曲活動を行ってきた。そして、最新作『パノプティコン』は、実際に同地にある中央集権的な構造を持つ監獄の遺構の中で録音されたというのである。

そして録音場所のアコースティックな響きを上手く活用した作品が近年、ジャンルを問わず数多く見受けられることは何度か指摘している。一例では、ベルリンのファンクハウスの東西分裂時代のアンダーグラウンドな雰囲気を持つ録音や、イギリスの教会建築の中で録音された作品などである。これらの作品群は、たいてい、その録音された場所の空気感というべきものを吸収し、他では得難い特別な音楽の雰囲気を生み出す。それは、アビーロード・スタジオを使用するミュージシャンがどうしても、ビートルズの亡霊に悩まされるようなものであり、ピーター・ガブリエルの所有するスタジオでスターミュージシャンの音楽を意識せずにはいられないのと同様である。

音楽的な出発として、空間が持つ空気感に充溢する奇妙な雰囲気を表現しようとしたのは、ハンガリーの作曲家、ゲオルグ・リゲティの「Atmospheres」が挙げられる。

独特な恐怖感と不気味さに充ちた現代音楽の傑作で、これはリゲティのユダヤ人としての記憶と、彼の親類が体験したアウシュビッツでの追体験が、不気味な質感を持って耳に生々しく迫るのである。それがどの程度、真実に根ざしたものなのかは別にしても、それらの記憶は確実に、作曲家の追体験という形で定着し、また生きる上での苦悩の元ともなったことは想像に難くない。

ストックホルムを拠点に活動するマリア・W・ホーンの「Panoptikcon」も、基本的には同じ系譜にある独特な緊張感を持つアヴァンギャルドミュージックに位置づけられる。

スウェーデンにある監獄の遺構の空気感、その人類の歴史的な暗所の持つ負の部分を見つめ、それらを精妙なレクイエムのようなクワイアやアナログ・シンセサイザーを用いたドローンミュージック、エレクトロニックで浄化させようというのが、制作者の狙いや意図なのではなかったかと思われる。

これはまた、スウェーデンのカリ・マローンが制作した映画のサウンドトラックでのイタリアの給水塔のアンビエンスを用いた録音技術の概念性の継承でもある。「Panoptikon」はダークな雰囲気に浸されているが、同時に、その遺構物の上から、賛美歌のように精妙な光が差し込み、その暗部の最も暗い場所を聖なる楽音で包み込もうとする。この遺構こそ現代的に洗練された考えを持つスウェーデンという国家にとって、歴史の暗部であり、安易に触れることが難しいタブーでもあるのかもしれない。

冒頭を飾る「Ominia Citra Mortem」は、四声の混声合唱、アナログシンセによって構成されている。オープニングの冒頭は、重低音のドローンで始まり、通奏低音を元にしてAlexander Knaifel(アレクサンダー・クナイフェル)、Valentin Silvestrov(ヴァレンティン・シルベストノフ)、Sofia Gubaidulina(ソフィア・グバイドゥーリナ)の作風によく見受けられるような、現代音楽の主要なコンポジションの1つである最初の重低音のドローンの通奏低音の後、パレストリーナ様式を始めとする教会旋法やポリフォニー構造に支えられた声楽の進行が加わる。

しかし、マリア・W・ホーンの作風は、上記の現代作曲家の形式を受け継ぎながらも、シュトゥックハウゼンの電子音楽のトーン・クラスターの技法を用い、音色の揺らぎを駆使しながら、特異な音響性やそのスペシャリティーを追求している。フィリップ・グラスやライヒに象徴されるミニマル・ミュージックの構成が用いられているのは、他の現在の現代音楽と同様であるが、それは必ずしも反復という意味を持たず、反復の中にある矛盾的な変化が強調される。教会音楽の重要な形式であるユニゾンを用いた、四声によるクワイアの繰り返しの中に、スポークンワードを挟み、そして、最下部のドローンの重低音を意図的に消したりし、音の余白や空間を作り、クワイアの精妙な印象を際立たせる。これは数学的な足し算の手法ではなく、引き算の手法により、音の妙が構築されているところに、作曲家としての崇高性が宿っている。

マリア・ホーンの生み出す表現の美の正体は、鈴木大拙に学んだジョン・ケージが提唱した禅(臨済宗)における「サイレンス」の観念を体現する「休符による音の空白」によって強調されることもある。と同時に、この曲の場合は、歴史的に触れられなかったタブーや社会の暗部に関するメタファーの役割が込められているように感じる。それらの空間のアンビエンスや亡霊的な合唱を、パノプティコン構造を持つ監獄のアコースティックな音響で増幅させる。それは何処かへ消しさられた人々への追悼を意味するのだろうし、その魂に対するレクイエムでもある。マリア・ホーンはコンポーザーとして、クワイアの最も崇高な印象を放った瞬間を見逃さず、声を消失させ、シンセによる重低音を再発生させ、エネルギーを徐々に、丹念に上昇させる。これらの声が途絶えた瞬間に、この曲の持つ凄みが現れ、そして圧倒的な感覚に打たれる。

二曲目「Haec Est Regular Recti」は同様にアナログシンセの重低音により始まるが、重厚ではあるものの心苦しい雰囲気で始まった一曲目とは対象的に、開放的なメディエーションの作風に変化する。解釈の仕方によっては、ヨーロッパのチロル地方やその隣接地域のフォーク音楽の源流に近づきながら、同じように、混声のクワイアによって全体的なアンビエンスを作り出す。

クワイアの印象が強かった全曲に比べると、シンセと合唱によるオーケストレーションのような印象がある。それはパイプオルガンの音色を持つシンセの演奏を1つのモチーフとしてコール・アンド・レスポンスやモード奏法のようなデイヴィスのモダン・ジャズの形式を取り入れ、オーケストラスコアとして組み上げていったかのようである。ひとつだけ確かなのは、マリア・ホーンにとっては、一見して分離されがちな、合唱、オルガン、シンセといった作曲のための手段は、現代音楽のオーケストレーションの一貫として解釈され、コンポジションに組み込まれているらしく、電子音楽でもなければ、ニュージャズでもない、ヨーロッパ民謡でもない、特異な印象のある楽音として昇華されるということなのだ。

そして、同じくスウェーデンのCarmen Villan(カルメン・ヴィラン)がダブ・ステップやECMのニュージャズをドローン音楽に取り入れるのと同じように、必ずしも実験音楽の表現内にコンポジションの可能性を収めこもうとはしていない。むしろ、ひとつの表現を主体として、無限の可能性に向けて、音を無辺に放射していくかのようである。これは製作者が従来から、ピアノを用いたポスト・クラシカル、エレクトロニック、というように、ひとつのジャンルにこだわらず、多岐に渡る音楽を制作してきたことに理由がある。曲の終盤では、ダンスミュージックのビートに近づく場合があり、当初、メディエーションやヨーロッパの原始的なフォークミュージックが、現代的な質感を帯びる洗練された音楽へと変遷を辿っていく様子は、圧巻と言える。そして、アルバムの当初は、重苦しい印象だった音楽がループサウンドにより、崇高さと神聖さをあわせ持つエレクトロニック/IDMへと驚くべき変遷を辿っていくのである。

アルバムの序盤の2曲は荘厳さと崇高さをあわせ持つが、タイトル曲「panoptikon」では低音部の重厚さを生かしたアンビエントが展開される。しかし、その静謐な印象の中に、トーン・クラスターの音色の変容の技法を散りばめ、従来にはなかったドローン音楽を追求していることがわかる。

前の2曲では、パノプティコンという建築物が持つ独自の音響性を強調しているが、それと対比的に、タイトル曲では、DJセットのライブで聞かれるような現代的なエレクトロの音楽性が選ばれている。実験音楽の領域にありながら、その響きの中には、クラークやダニエル・ロパティンのような洗練されたアプローチを見出すこともできる。また、これは、現代音楽や実験音楽の範疇にある表現者とは異なる、DJとしてのマリア・ホーンの意外な姿を伺い知ることも出来よう。前2曲に比べ、五分というコンパクトな構成となっているが、シンセのトーンの変容の面白さ、それにときおり交わるノイズという部分にこのアルバムの真骨頂が垣間見える。

アルバムは、声楽をもとにした合唱曲、エレクトロニック、アンビエント、そしてトーン・クラスター等、マリア・ホーンが持ちうる音楽的な蓄積が表れているが、その後、クローズ曲では、男女混声による声楽を基調とした柔らかい印象を持つ、二分ほどの簡潔なクワイアが収録されている。アルバムの最後を飾る「Langtans Vita Duva」 では、驚くべき音楽的な転換点を迎える。

その純粋な響きの中には、西洋の賛美歌の伝統性の継承の意味が求められながらも、映画音楽やポピュラー音楽の色合いが僅かに加えられる。2つのコーラスのメロディーの進行の中には、ポピュラー音楽の旋律進行を持つ女性のボーカルと、それとは対比的に、賛美歌のような旋律進行を持つ男性のボーカルが交差し、柔らかなコントラストを形成する。つまり、これは『Panoptikon』が単に不可解な現代音楽ではなく、メディエーションに映画音楽と現地のポピュラー音楽を織り交ぜた新しい音楽の形式により構成されていることを表している。何より、マリア・ホーンが実験音楽を限られたファンに用意された閉鎖的な音楽と捉えず、それらを一般的に開けた表現法にするべく努めていることも真実の音楽を生み出す契機となったと考えられる。

少なくとも、アルバム全体からは、パノプティコンの囚われからの解放というテーマにとどまらず、国家やその社会構造、ひいては、歴史の持つ負のイメージをどのように以後の時代に建設的に受け継いでいくのかという、表向きの暗鬱なイメージとは異なる、未来の社会に対する明るいメッセージを読み取ることもできる。しかし、これは国家や社会構造の持つ負の側面から目を背けるのではなく、その暗部を徹底して直視できたからこそ成し得た偉業なのである。

96/100

『Panopiticon』 はMaria・W・Hornのレーベル、XCathedralから2月2日から発売中。ご購入はこちら。